Donald Trump s’enthousiasme pour la période de prospérité de l’économie américaine à la deuxième moitié du XIXe siècle pour appuyer une augmentation massive des droits de douane. A cette «Epoque dorée» (Golden Age: 1885-1913) l’Etat se finançait presque uniquement par les droits de douane sur les produits importés alors que l’impôt sur le revenu n’existait pas encore. Ce dernier n’est apparu qu’en 1913. Au milieu de cette époque faste, en 1875, le taux moyen de prélèvement douanier sur les importations oscillait entre 40 et 50%.

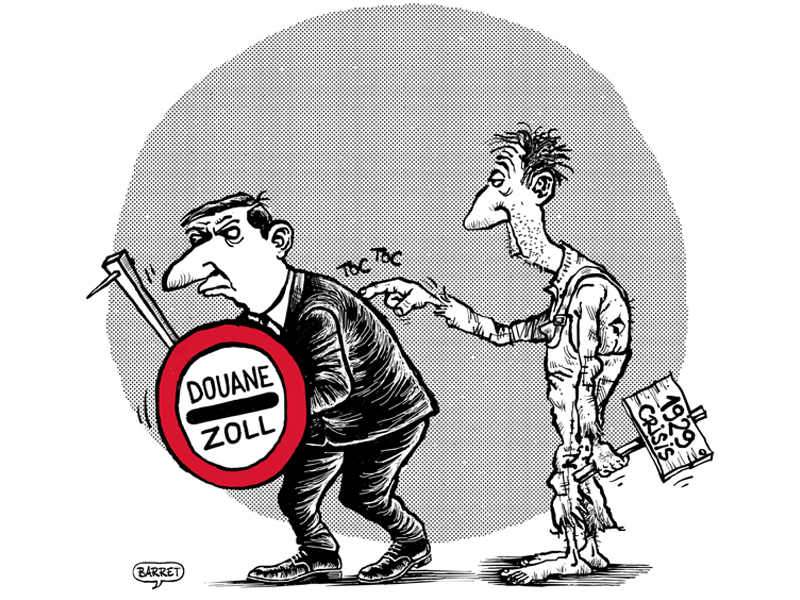

Les progrès intervenus durant cette période sont incontestables. La population américaine a triplé, la croissance économique annuelle atteignait 5% et le revenu par habitant a doublé, note le chercheur Mario Loyola, dans «What made America Great in the Guilded Age», sur le blog de la Heritage Foundation, l’un des principaux laboratoires d’idées américains. Une précision doit pourtant être ajoutée: le gouvernement central ne se nourrissait que de droits de douane, mais les dépenses de l’Etat se limitaient à 1% du PIB et non pas à 30%. La version «Trumpienne» de l’histoire ne doit-elle pas être corrigée si l’on veut analyser l’actuelle hausse des droits de douane? Les droits de douane n’ont-ils pas aussi été l’une des causes de la grande dépression des années 1930? Ne risque-t-on pas aujourd’hui de vivre une «Grande Dépression 2.0»?

Même ce laboratoire d’idées pro-Trump estime que les droits de douane ne suffiront pas à rendre le site de production américain le plus attractif au monde. La prospérité ne vient pas de l’Etat mais du secteur privé américain, qui «demeure le plus innovant et productif au monde». Et si le gouvernement tente d’attirer les entrepreneurs, cela tient à «un siècle de politique «progressiste (qui) a poussé les entreprises et les emplois à l’étranger», selon la Heritage Foundation.

Âge doré ou Grande Dépression?

Il existe une version pessimiste du rôle des droits de douane dans l’histoire. Avec le relèvement des droits de douane, on risque une répétition des années 1930 et de provoquer une «Grande Dépression 2.0», déclare l’historien de l’économie Phil Magness, chercheur à l’Independant Institute, dans un podcast du magazine américain Reason.

La crise des années 1930 est née d’un ensemble de décisions étatiques catastrophiques qui ont répondu au krach boursier de 1929. Les tarifs douaniers issus de la loi dite Smoot-Hailey (promulguée le 17 juin 1930), du nom de deux élus Républicains, atteignaient 59% pour plus de 3200 produits importés. Ces mesures ont conduit à des mesures de rétorsions qui ont entraîné une crise du commerce mondial au moment où les dirigeants resserraient massivement la politique monétaire. L’ancien président de la Fed, Ben Bernanke, a très bien analysé cette crise dans son livre (Essays on the Great Depression).

«Donald Trump ne fait qu’accélérer une tendance protectionniste déjà très présente ces dernières années.»

Le parallèle avec la période actuelle est saisissant, selon Phil Magness, puisque non seulement Donald Trump relève fortement les droits de douane mais il plaide, dans le sillage de Stephen Miran, son conseiller aux affaires économiques, pour un nouvel ordre monétaire mondial, ce que les marchés financiers appellent un Accord de «Mar-a-Lago».

Un travail de remise en ordre des priorités du gouvernement américain doit donc être accompli. Car si Donald Trump envisage d’accompagner la hausse des droits de douane par une baisse de l’impôt sur le revenu, une telle mesure ne fait pas encore partie de l’agenda immédiat. L’économie américaine risque donc de souffrir d’une double peine.

Par ailleurs, la plaidoirie du gouvernement Trump en faveur des droits de douane a tendance à découvrir sans cesse de nouveaux arguments, note Phil Magness, qui a écrit sa thèse sur les droits de douane. Au départ, deux arguments étaient avancés, le financement du budget fédéral et la protection contre la concurrence internationale.

Un troisième argument s’y est ajouté, celui de droits de douane compris comme un outil de politique étrangère. Puis vint un quatrième avec les tarifs sur l’aluminium et l’acier, à savoir celui d’instrument pour la sécurité nationale et pour la souveraineté. La défense américaine aurait besoin de ces matières premières pour ses équipements. Ce dernier argument est également employé à propos de l’industrie des semi-conducteurs. Quoiqu’il en soit, les incertitudes liées aux droits de douane ont d’ores et déjà fait chuter la confiance des consommateurs, les intentions d’investissement, et de nombreuses valeurs en bourse.

Des effets très incertains

Les économistes sont en train d’évaluer, au gré des déclarations, des mesures et des contre-mesures, l’impact de la hausse des droits de douane. A la Maison Blanche, Peter Navarro indique (sur le réseau X), que Donald Trump pourra ainsi augmenter les recettes fiscales de 600 milliards de dollars, soit de 6000 milliards de dollars sur 10 ans. Le président républicain provoquerait ainsi la plus forte hausse d’impôts de l’histoire. Le calcul est plus compliqué qu’on le dit. Il faut en effet tenir compte de l’élasticité de l’offre et de la demande. Il faut aussi considérer, comme l’avertit l’économiste Tyler Cowen, que l’essentiel des droits de douane ne frappera pas les producteurs étrangers mais les consommateurs domestiques, donc les prix à la consommation.

Après plus d’un siècle durant lequel les économistes ont démontré les bienfaits du libre-échange, l’interventionnisme est donc reparti de plus belle. Les causes de cet acharnement à tenter de remodeler les échanges est décrit par exemple dans «The Struggle for Liberty» (mars 2025, 288 pages, Mises Institute), de Ralph Raico (1936-2016). L’économiste autrichien Ludwig von Mises y décernait une forme de ressentiment et d’envie, donc des sources psychologiques, Joseph Schumpeter une recherche de pouvoir, Friedrich Hayek une forme d’ingénierie sociale cherchant à reproduire à l’ensemble de l’économie des expériences d’ingénierie particulières et décentralisées, ou même une forme de scientisme, c’est-à-dire de piètres applications des méthodes scientifiques aux affaires économiques et sociales.

En réalité, Donald Trump ne fait qu’accélérer une tendance protectionniste déjà très présente ces dernières années, si l’on pense à l’Inflation Reduction Act (IRA) et au Chips Act, lors de la présidence de Joe Biden. Mais cette tendance oublie les enseignements de trois siècles de travaux sur le commerce. Adam Smith, dans la Richesse des Nations (1776) n’admettait que deux exceptions valables au libre-échange, à savoir la défense nationale et l’encouragement d’une industrie nationale. L’Amérique du XXIe siècle tourne le dos également à David Ricardo (1772-1823) qui soulignait l’intérêt de la spécialisation pour accroître la richesse nationale.

Malheureusement, la tendance à la déglobalisation s’accroît dans le monde, si l’on en croit l’indice développé par le KOF. Son sous-indice nord-américain est même en baisse depuis son sommet de 2019.

Donald Trump veut changer les règles du système économique mondial même si les tentatives de réforme du capitalisme se sont toujours mal terminées. Dans «Au secours, ils veulent la peau du capitalisme!» Nicolas Lecaussin conclut que «en voulant trop «réformer ou «refonder» le capitalisme, on risque de la détruire. Le système doit s’ajuster lui-même». Il est donc urgent de ne pas intervenir pour que la prospérité s’accroisse à nouveau.