Qu’est-ce que le national capitalisme?

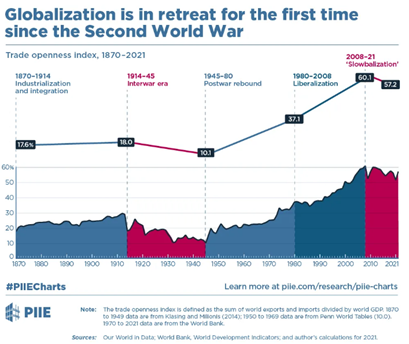

Il s'agit d'un modèle où les Etats privilégient leurs intérêts économiques nationaux sur l'intégration mondiale. Ce modèle ne rejette pas le capitalisme, mais le réoriente vers des priorités souveraines. Les gouvernements soutiennent la production domestique, relocalisent les industries stratégiques, et utilisent des outils comme les droits de douane et les subventions pour garantir l'autonomie économique. Des secteurs comme la défense, l'énergie et les infrastructures numériques deviennent des piliers de souveraineté.

Le national-capitalisme s'oppose au capitalisme mondialisé, qui privilégiait les chaînes d'approvisionnement multinationales et les marchés ouverts régulés par des institutions comme l'OMC ou le FMI. Ce changement reflète une vision où l'indépendance économique est essentielle à la sécurité nationale

Pourquoi le national capitalisme prend-il de l’ampleur?

L’instabilité mondiale, le mécontentement chronique de la classe moyenne dans les pays développés et la rivalité technologique ont mis en lumière les vulnérabilités du capitalisme mondialisé – déclenchant un basculement vers plus de souveraineté, de contrôle et de résilience domestique dans les secteurs clés.

La pandémie de COVID-19 a exposé la fragilité des chaînes d’approvisionnement hyper-globalisées. Alors que les pays se disputaient vaccins, équipements médicaux et biens essentiels, la dépendance à la production étrangère est apparue comme une faiblesse critique. En réponse, les gouvernements ont commencé à privilégier l’autosuffisance dans des domaines tels que la pharmacie, l’électronique et la production stratégique.

La fragmentation géopolitique n’a fait que renforcer cette dynamique. La rivalité sino-américaine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont transformé l’ouverture économique en un risque stratégique. L’accès à l’énergie, aux matières premières et aux semi-conducteurs est désormais perçu comme une question de sécurité nationale, brouillant la frontière entre politique commerciale et stratégie de défense.

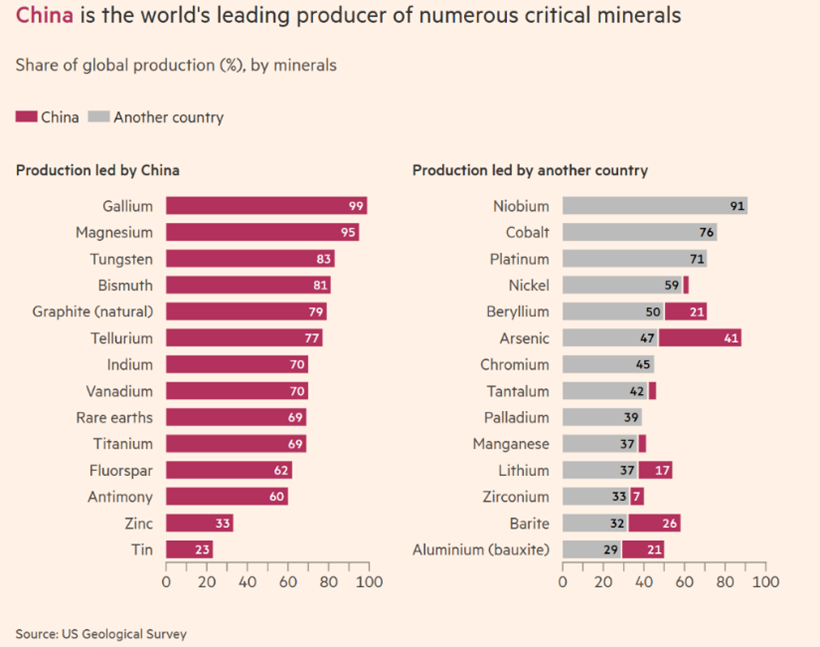

Matières premières: une nouvelle course géoéconomique

Le national-capitalisme se caractérise par une compétition intense pour contrôler les matières premières critiques, considérées comme des leviers de puissance stratégique. La domination de la Chine sur les terres rares, avec plus de 90 % des capacités mondiales de traitement, a provoqué une réaction géopolitique. Les États-Unis, percevant cette dépendance comme une menace, réagissent par des subventions, des accords internationaux et des restrictions à l'exportation pour renforcer leurs chaînes d'approvisionnement.

Le retour de Trump a intensifié cette course, cherchant à sécuriser l’accès à des réserves mondiales et à accélérer l'extraction domestique. La Chine, de son côté, renforce son contrôle et influence les chaînes d'approvisionnement.

Cette ruée a fragmenté le paysage mondial, créant un nationalisme des ressources.

IA et techno-nationalisme

La technologie est devenue un nouveau front stratégique du national capitalisme. Le contrôle des données, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et des infrastructures numériques n’est plus seulement un avantage économique: c’est désormais une question de puissance géopolitique. Alors que la confiance s’érode, les gouvernements cherchent à se détacher des géants technologiques étrangers, en particulier ceux issus d’Etats rivaux.

Aux Etats-Unis, le CHIPS and Science Act a alloué 52,7 milliards de dollars à la production nationale de semi-conducteurs et à la recherche. Parallèlement, Washington a mis en place des contrôles stricts à l’exportation pour empêcher la Chine d’accéder aux puces IA avancées, invoquant des risques de sécurité nationale liés aux capacités militaires et cybernétiques. Comme l’a déclaré la Secrétaire au Commerce, l’objectif est de «protéger les technologies d’IA les plus avancées pour qu’elles ne tombent pas entre les mains d’adversaires étrangers».

La Chine a décidé de répliquer. Par l’intermédiaire de son «Big Fund» de 47,5 milliards de dollars, Pékin accélère sa quête d’autonomie dans les semi-conducteurs et renforce sa maîtrise des chaînes d’approvisionnement technologiques. Le résultat : une course aux armements techno-nationaliste de plus en plus marquée — devenue une composante centrale du capitalisme national.

Fractures sociales et pressions populistes

Le mécontentement de la classe moyenne a également alimenté cette évolution. Des décennies d’inégalités croissantes sous le capitalisme mondialisé ont donné naissance à des mouvements populistes promettant protection, équité et sécurité économique. Des dirigeants nationalistes ont tiré parti de ce malaise en s’engageant à préserver les emplois locaux et à reconstruire l’industrie nationale — positionnant le capitalisme national comme une réponse à la fois aux frustrations économiques et à la crise de représentation démocratique.

Relocalisation (ou production chez des pays «amis»)

L’une des expressions les plus visibles du national- capitalisme est la relocalisation — ou friend-shoring — des chaînes d’approvisionnement industrielles. Les gouvernements rapatrient la production de biens essentiels sur leur sol ou la confient à des alliés de confiance, considérant la dépendance aux chaînes globales comme une vulnérabilité stratégique. Les secteurs des véhicules électriques, des semi-conducteurs, de la pharmacie ou encore de l’armement sont désormais prioritairement visés, tant aux Etats-Unis qu’en Europe.

Aux Etats-Unis, des initiatives comme «Buy American», le CHIPS and Science Act, ou encore l’Inflation Reduction Act injectent des milliards de dollars pour reconstruire les capacités industrielles nationales. Le retour de Trump a accéléré cette dynamique, avec une combinaison de tarifs douaniers, de décrets exécutifs et de nouvelles barrières commerciales visant à renforcer l’autosuffisance économique. Des entreprises comme Caterpillar ou Apple relocalisent leur production, stimulées par l’automatisation, les tensions géopolitiques et la demande croissante des consommateurs pour des produits «Made in USA». En 2023 seulement, plus de 270’000 emplois ont été relocalisés — un record emblématique de la renaissance industrielle américaine.

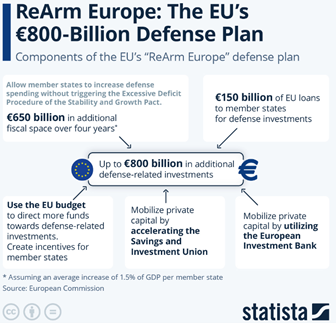

En Europe, la relocalisation prend une forme plus régionalisée. Le plan ReArm Europe, doté de 800 milliards d’euros, conditionne les dépenses de défense à une production locale, imposant que 65% des achats soient réalisés au sein de l’UE, en Norvège ou en Ukraine. Des politiques nationales en France et en Allemagne renforcent les stratégies “Buy European”, tandis que des initiatives comme l’EU Chips Act visent à localiser les chaînes de production dans les secteurs critiques. Ces efforts traduisent un tournant stratégique vers la résilience économique et l’autonomie industrielle.

Cependant, la relocalisation n’est pas sans obstacles. Elle nécessite des investissements lourds en infrastructures, une simplification des procédures réglementaires, ainsi qu’une main-d’œuvre formée aux technologies de production avancées. Pour y répondre, de nouveaux programmes de formation, des partenariats public-privé et des initiatives d’apprentissage ont été mis en place.

Au-delà des aspects économiques, la relocalisation redynamise les territoires, soutient les infrastructures locales et renforce la souveraineté industrielle. Elle marque le retour de la politique industrielle au cœur des stratégies nationales — où la sécurité, la résilience et l’indépendance priment désormais sur l’efficacité globale.

L’héritage de Donald Trump

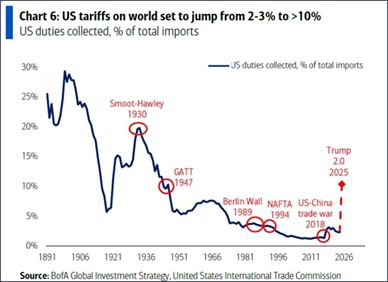

Les politiques économiques de Donald Trump incarnent pleinement le national capitalisme. Le slogan “America First” n’était pas seulement un discours politique — il s’est transformé en doctrine structurante de la politique commerciale, industrielle et de défense des États-Unis. Lors de son premier mandat, Trump a imposé des droits de douane massifs sur les importations en provenance de Chine, de l’Union européenne, du Canada et du Mexique. Il a écarté les institutions multilatérales comme l’OMC au profit de mesures unilatérales, concevant le commerce international comme un jeu à somme nulle.

En 2025, il envisage d’invoquer les pouvoirs d’urgence économique (IEEPA) afin d’imposer de nouveaux tarifs généralisés sans passer par le Congrès, y compris contre des pays alliés. Bien que ces mesures soient justifiées au nom de la sécurité nationale et économique, leurs critiques soulignent qu’elles ont surtout renchéri les prix pour les consommateurs américains sans produire la relance industrielle promise.

Pourtant, la logique protectionniste continue de séduire. Même sous l’administration Biden, une grande partie des tarifs mis en place sous Trump ont été maintenus, et les subventions industrielles se sont même étendues. Le retour de Trump renforce cette dynamique: le programme national-capitaliste s’intensifie, entraînant les États-Unis vers un isolement commercial accru, marqué par des barrières douanières renforcées, une relocalisation agressive et un rejet des institutions économiques internationales.

La reconstruction de la défense européenne: de la dépendance à l’autonomie

Le national-capitalisme transforme également l’Europe — notamment à travers le prisme de la défense et de la souveraineté. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a brisé les illusions européennes sur la paix durable, l’interdépendance énergétique et la dépendance vis-à-vis de la puissance militaire américaine. En réponse, les États membres de l’UE ont considérablement augmenté leurs budgets de défense. La Pologne consacre désormais plus de 4% de son PIB à la défense, avec l’Estonie et l’Allemagne qui suivent de près.

La Commission européenne a proposé un programme d’investissement dans la défense de 800 milliards d’euros dans le cadre du plan ReArm Europe, incluant des prêts publics et des incitations à la production de défense locale. Ce mouvement dépasse largement les dépenses militaires de court terme : il s’agit d’un tournant structurel vers l’autonomie stratégique et le renforcement d’une base industrielle européenne. Le plan favorise les productions réalisées dans l’UE ou chez ses alliés, tout en assouplissant les règles budgétaires pour permettre des investissements nationaux plus flexibles.

Des dirigeants comme Mitsotakis ou Nausėda appellent à aller plus loin, en proposant des emprunts communs et des subventions à l’échelle de l’UE. Le message est clair : dans une logique national-capitaliste, la défense doit être souveraine, industrielle, et moins dépendante des acteurs extérieurs — notamment des États-Unis.

Si la stratégie européenne est sans doute plus coordonnée que celle de Trump, elle répond à la même exigence d’autonomie et de résilience. Le plan prévoit aussi des dérogations budgétaires clés, permettant à des pays comme l’Allemagne de contourner les règles de déficit pour financer la défense. Berlin pourrait ainsi accroître ses investissements en défense et en infrastructures de plus de 4,5% du PIB, soutenu par un fonds dédié de 500 milliards d’euros.

Le nouveau patriotisme économique en Europe

L’adhésion de l’Europe au capitalisme national dépasse largement le seul domaine de la défense. Elle s’exprime de plus en plus dans la stratégie industrielle, le contrôle des investissements étrangers et des politiques commerciales ciblées. La France et l’Allemagne se font les porte-voix de politiques de type «Buy European», notamment dans les marchés publics et les secteurs stratégiques.

Pour protéger son économie de l’influence étrangère, l’Union européenne renforce son arsenal réglementaire, notamment avec des instruments comme le règlement sur les subventions étrangères, qui vise à limiter la concurrence déloyale et les acquisitions chinoises.

Parallèlement, le EU Chips Act et le Green Deal Industrial Plan visent à relocaliser la production de semi-conducteurs, de technologies propres et d’autres secteurs critiques. Bruxelles a également assoupli les règles de concurrence pour favoriser l’émergence de «champions européens» capables de rivaliser avec les géants américains et chinois.

Loin des slogans explicites, l’Europe construit silencieusement sa propre forme de souveraineté économique, s’appuyant sur un mélange stratégique d’outils juridiques, de coordination industrielle et d’incitations financières. Ce modèle reste ouvert là où c’est utile, mais affirme un contrôle lorsque cela s’avère nécessaire. L’UE façonne ainsi un ordre économique plus autonome et résilient, en réponse à un environnement mondial de plus en plus instable et protectionniste.

Alors que les États-Unis intensifient les tarifs douaniers avec le retour de Trump, Bruxelles prépare également des mesures de rétorsion commerciale — preuve que la souveraineté économique est désormais un jeu à double sens.

Conclusion

Le national-capitalisme marque une rupture nette avec l’ère de la mondialisation. Face aux rivalités géopolitiques, aux chocs sur les chaînes d’approvisionnement et aux inégalités croissantes, les États reprennent le contrôle de la production, du commerce et des secteurs stratégiques.

Les Etats-Unis et l’Europe réorientent leurs politiques autour de trois priorités : résilience, autonomie et souveraineté économique.

Si ce basculement comporte des risques — hausse des coûts, fragmentation des marchés, représailles commerciales — il reflète une recalibration plus large des rapports de force.

Dans un monde instable, le capitalisme national propose un nouveau cadre où la sécurité et la souveraineté priment sur l’efficience et l’ouverture.