Partout dans le monde, les partis populistes gagnent inexorablement du terrain, influençant la scène politique et occupant des postes au sein du gouvernement. Les récentes élections au Parlement européen ont révélé le vaste rejet par les électeurs du consensus progressiste, vert, globaliste, et la progression des partis populistes de droite. Ces partis s’opposent à l’immigration de masse, rejettent certaines des mesures climatiques et s’opposent au multiculturalisme. Par-dessus tout, ils reflètent un mécontentement croissant à l’égard des figures politiques traditionnelles. Ci-après, nous nous penchons sur les causes potentielles de leur montée en flèche et sur leurs conséquences éventuelles.

Les populistes au pouvoir

Le populisme est une approche politique qui cherche à représenter les intérêts des «gens du peuple». Traditionnellement, les populistes de droite étaient considérés comme ouvertement «autoritaires, antisémites et racistes», comme le souligne Ben Wellings, professeur de politique et de relations internationales à l’université Monash. Toutefois, nombre de ces partis ont connu un processus de modernisation qui les a rendus plus respectables et plus complexes dans leurs idéologies. Cette évolution leur a permis d’être plus largement reconnus et d’acquérir une influence politique non négligeable.

Aux États-Unis, la présidence de Donald Trump (2016-2020) et son programme «America First» incarnent parfaitement ce mouvement. Trump a fait campagne en promettant de «drainer les marais» de la corruption politique, de renégocier les accords commerciaux en faveur des travailleurs américains et de mettre en place des contrôles stricts de l’immigration. Bien qu’il ait perdu les élections de 2020, son influence persiste au sein du parti républicain et sa candidature en 2024 indique une tendance continue de l’influence populiste dans la politique américaine.

Sur le Vieux Continent, les récentes élections européennes ont provoqué une onde de choc lorsque les électeurs sont allés à l’encontre des parties qui les gouvernent depuis des décennies. En France, le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen a remporté une victoire écrasante aux élections européennes, recueillant près de 32% des voix, soit plus du double des voix du parti Renaissance du président Emmanuel Macron. Ce dernier a réagi en prenant un pari terriblement risqué: la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections législatives, dans l’espoir de remettre en question les capacités de gouverner du RN juste avant les Jeux olympiques de Paris.

En Italie, le parti Fratelli d’Italia de la Première ministre Giorgia Meloni, qui a eu dans le passé des liens avec le fascisme, est actuellement au pouvoir. Meloni minimise cet aspect, présentant le parti comme un mouvement nationaliste moderne axé sur la protection de la souveraineté et de l’identité culturelle italienne.

En Allemagne, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), un parti d’extrême droite, a terminé en deuxième position des européennes, derrière les sociaux-démocrates mais devant le parti du chancelier Olaf Scholz.

Les populistes sont également les partis dominants en Hongrie, en Pologne et en République tchèque.

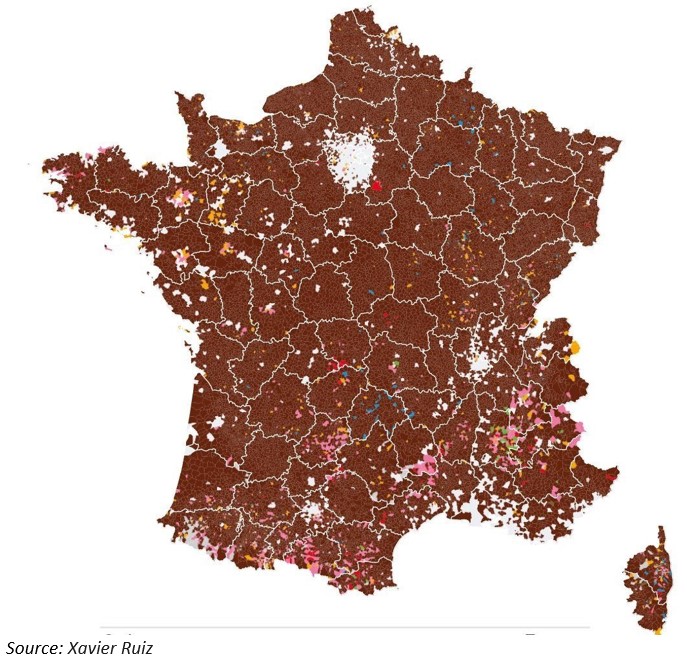

En brun, les communes dans lesquelles le Rassemblement national est arrive en tête lors des élections européennes

En Argentine, l’élection en 2023 de Javier Milei, un économiste connu pour ses opinions libérales, au poste de président est considérée comme une réponse aux luttes économiques prolongées de l’Argentine, y compris une inflation élevée (un taux annuel proche de 300%) et une lourde dette publique.

En Inde, le premier ministre Narendra Modi, au pouvoir depuis dix ans, aspire à un troisième mandat. Son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), est ancré dans le nationalisme hindou et prône l’héritage hindou, souvent au détriment des droits des minorités.

Les principales causes du populisme

La popularité des partis populistes ne s’est pas manifestée du jour au lendemain. Les observateurs politiques attribuent le passage au populisme principalement à la perte du pouvoir d’achat, aux préoccupations liées à l’immigration, au coût de la transition écologique et aux positions géopolitiques des partis au pouvoir.

Insécurité économique

Le mécontentement économique découle du fossé grandissant entre l’élite privilégiée et la classe ouvrière. Cette situation a favorisé l’insatisfaction et la désillusion de ceux qui se sentent «délaissés» par le système. Traditionnellement, la classe ouvrière soutenait les partis de gauche, mais les réformes économiques et sociales ont déplacé ses allégeances. L’augmentation du coût de la vie, notamment du logement, des services de santé et de l’éducation, accroît ce mécontentement, de nombreuses personnes sont confrontées à la stagnation ou à la baisse de leur pouvoir d’achat dans un climat inflationniste.

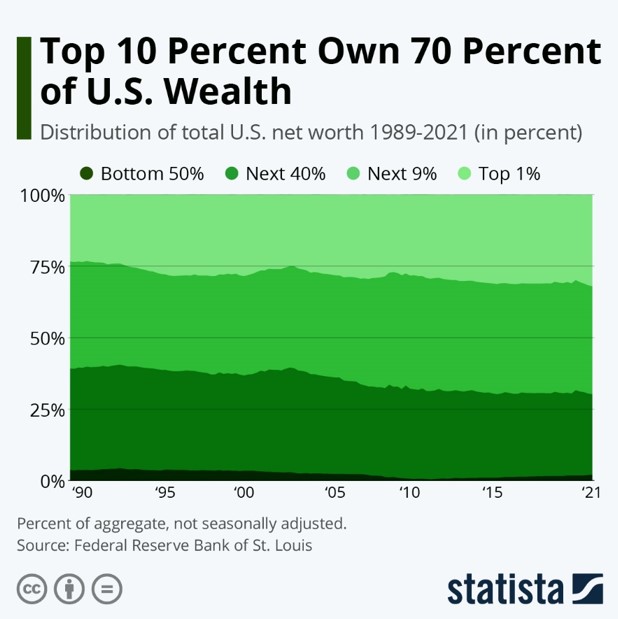

Aux Etats-Unis, 10% de la population détient 70% des richesses

Les partis populistes exploitent ces frustrations en se présentant comme les garants des personnes économiquement marginalisées, promettant de rectifier les disparités et de rétablir l’équité. Ils blâment les partis politiques traditionnels pour leur incapacité à remédier aux difficultés financières et proposent des réformes telles que des réductions fiscales, des aides sociales et des politiques protectionnistes.

Si il est réélu, Donald Trump prévoit d’étendre et de développer ses politiques fiscales antérieures dans le cadre de la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et les emplois (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA). Son plan prévoit de rendre permanentes les réductions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de réduire la taux de l’impôt sur le revenu pour les tranches supérieures de 39,6% à 25% et d’établir une tranche d’imposition nulle plus importante. En outre, Trump vise à abaisser le taux d’imposition des sociétés de 21% à 15%.

La mondialisation

L’immigration de masse a suscité des inquiétudes culturelles et des craintes d’érosion de la souveraineté nationale chez certains segments de la population. Les partis d’extrême droite, se sont emparés de ces préoccupations; ils promettent de rétablir un certain sens de l’ordre, de la sécurité et de l’identité nationale. Ils vantent les mérites de leurs politiques anti-immigration et de démondialisation, souvent sous la forme de solutions radicales et parfois simplistes.

En Italie, lorsque le pays a connu une augmentation de 50% des arrivées de migrants en 2023, la Première ministre Meloni a annoncé des projets de construction de centres de détention destinés à accueillir jusqu’à 18 mois tous ceux qui arrivent sans visa, jusqu’à ce qu’ils soient considérés comme ayant droit à l’asile ou qu’ils soient rapatriés. Quant à l’ancien président américain Trump, son projet de construction du «The Wall», une barrière entre le Mexique et les États-Unis, d’un coût d’au moins 36,1 milliards de dollars, a fait les gros titres de l’actualité. Le Brexit illustre également cette résistance à la mondialisation, le Royaume-Uni se prononçant en faveur d’une sortie de l’UE en partie pour reprendre le contrôle de ses politiques économiques et de ses frontières.

Perte de confiance envers les partis traditionnels

Le populisme est souvent considéré comme une conséquence de l’érosion de la confiance dans les partis traditionnels. Les scandales et la corruption ont renforcé la méfiance du public envers les institutions dirigeantes, tandis que les évolutions technologiques et les bouleversements politiques érodent progressivement leur crédibilité. Des fuites médiatisées, comme les révélations d’Edward Snowden en 2013, les Panama Papers en 2015 et les dossiers HSBC sur l’évasion fiscale organisée, ont divulgué de nombreux documents incriminants, réduisant ainsi la confiance du public dans les institutions dirigeantes.

Le Brexit était en partie motivé par la méfiance envers les «élites libérales», mais il a également suscité des inquiétudes quant à une possible accélération vers l’«antilibéralisme». Le terme «démocratie illibérale» est fréquemment utilisé pour décrire des États comme la Hongrie de Viktor Orbán et la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan. Contrairement à la démocratie libérale, ce modèle de populisme autoritaire vise l’indépendance de la justice et des médias, au nom du «peuple.» Donald Trump a également fréquemment utilisé l’expression «ennemis du peuple» pour décrire les médias et les journaux auxquels il s’oppose.

La plupart des dirigeants des pays développés ont une faible cote de popularité

Les conséquences économiques du populisme

Creusement des déficit budgétaires

Les gouvernements populistes ne sont pas très différents des systèmes «libéraux»; ils ont souvent recours à l’augmentation de la dette publique pour financer leurs politiques expansionnistes. Cette tendance est évidente dans des pays comme l’Argentine, où les dépenses publiques ont bondi pour répondre aux promesses électorales.

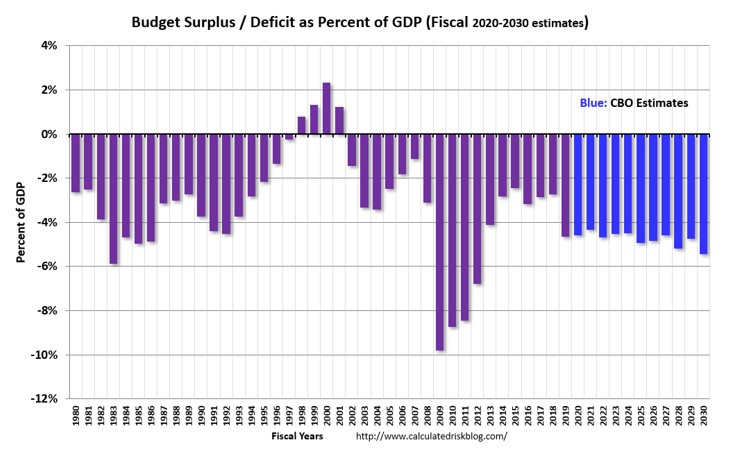

Aux États-Unis, le gouvernement enregistre un déficit cumulé de 1,2 trillions de dollars. Parallèlement, de nombreuses clauses du paquet fiscal de 2017 doivent expirer en 2024. Selon le Comité pour un budget fédéral responsable (CRFB), le simple maintien de ces politiques augmentera le déficit fédéral de 3,3 trillions de dollars au cours de la prochaine décennie. De plus, l’administration Trump a l’intention de réduire encore plus les taux d’imposition. Selon les estimations, cela creuserait encore le déficit de 522 milliards de dollars.

Projections du déficit budgétaire aux Etats-Unis d’après le CBO

D’autre part, les partis populistes ont annoncé leur intention de contester la mise en œuvre des politiques écologiques, en particulier en Europe. Ces politiques visent à adapter les politiques de l’UE en matière de climat, d’énergie, de transport et de fiscalité afin d’assurer la transition de l’Union vers des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050. En contestant ces mesures, les partis d’extrême droite visent à réduire le budget alloué aux initiatives climatiques.

Effets mitigés sur l’inflation

Les leaders populistes plaident souvent pour des politiques commerciales protectionnistes afin de protéger les industries nationales de la concurrence étrangère. Mais cette approche peut conduire à des guerres commerciales et à une augmentation des droits de douane. Si il est réélu, Donald Trump prévoit d’imposer un droit de douane global de 10% sur toutes les importations et un droit de douane de 60% sur les importations en provenance de Chine. Il a également l’intention d’empêcher les entreprises américaines d’investir en Chine. La première guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sous la présidence de Trump s’est traduite par des droits de douane sur les marchandises d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, augmentant les coûts pour les consommateurs et les entreprises, perturbant les chaînes d’approvisionnement et provoquant des droits de douane de rétorsion qui ont eu un impact négatif sur les exportations américaines. Malgré ces perturbations économiques, M. Trump a conservé une avance sur M. Biden dans les sondages sur le plan de l’inflation et du coût de la vie. Sur la question spécifique de l’inflation, Trump mène de 22 points.

Le paysage géopolitique joue également un rôle dans l’inflation. En Autriche, le Parti de la liberté (extrême droite), qui a remporté le plus grand nombre de sièges aux élections européennes, plaide pour un «arrêt de la folie européenne» et appelle à des négociations avec la Russie. En France, Marine Le Pen, qui a des sympathies pro-russes, partage des sentiments similaires. En réduisant les tensions géopolitiques, les prix des matières premières pourraient se stabiliser, ce qui entraînerait une baisse de l’inflation. Toutefois, l’impact global des politiques économiques populistes reste mitigé et complexe.

Impact sur les marchés

Les politiciens populistes sont souvent considérés comme favorables aux entreprises et prônent une réglementation limitée de l’économie par le gouvernement. Ils incarnent une idéologie reaganienne caractérisée par des charges fiscales faibles, une réglementation minimale et les principes de libre marché. Cette approche tend à donner la priorité aux intérêts des entreprises par rapport aux préoccupations environnementales, aux soins de santé, aux syndicats et aux prestations de retraite. Par conséquent, les populistes bénéficient généralement d’un plus grand soutien de la part des chefs d’entreprise et des investisseurs en capital. Historiquement, les actions américaines se portent mieux en cas de victoire des Républicains à la présidence, car ils sont considérés comme plus favorables à la croissance.

Toutefois, les marchés financiers réagissent souvent négativement à l’incertitude et à l’instabilité. Lorsque le président Macron a convoqué des élections législatives anticipées, le marché a réagi rapidement en enregistrant une chute importante des actions et des obligations françaises. L’indice CAC 40 a chuté de 2% et le rendement des OAT à 10 ans a augmenté de 13 points de base pour atteindre 3,23%, son plus haut niveau en 2024, reflétant des primes de risque plus élevées. De plus, Moody’s a indiqué que la situation actuelle a un impact négatif sur la notation de crédit de la France et qu’elle pourrait réviser ses perspectives de stables à négatives.

Conclusion

La montée du populisme est une conséquence de plusieurs phénomènes telles que la perte de pouvoir d’achat, la hausse des inégalités, la mondialisation ou encore la perte de confiance dans le système. L’arrivée au pouvoir de partis populistes entrainent la hausse des dépenses publiques et davantage d’endettement. La monétisation de la dette apparait comme un corolaire inévitable qui entrainera encore davantage d’inflation et de creusement des inégalités. Un cercle vicieux qui menace la paix sociale et la croissance dans de nombreux pays développés.