Au début de ce mois, l’Espagne et le Portugal ont connu la pire panne de courant de l’histoire de la péninsule ibérique. Environ 55 millions de personnes ont été touchées, et la coupure a duré plus de douze heures. Si l’électricité a depuis été rétablie, cet incident rappelle une réalité embarrassante: le système énergétique européen est fragile.

Des prix de l’énergie extrêmement élevés exercent une pression considérable sur l’industrie européenne, tandis que d’autres régions du monde prennent une avance notable dans le déploiement des technologies d’énergie propre. La forte dépendance aux combustibles fossiles importés, coûteux, et l’exposition aux chaînes d’approvisionnement internationales rendent l’Europe vulnérable aux chocs extérieurs. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, l’urgence d’agir n’a jamais été aussi grande. Mais cette crise recèle aussi des opportunités, et l’Europe pourrait être mieux armée qu’on ne le pense pour y faire face.

Une demande énergétique en forte hausse

Partout sur le Vieux Continent, un nombre croissant d’industries requièrent d’importantes quantités d’électricité, mais les retards dans les raccordements au réseau freinent considérablement leur développement. Les analystes alertent: les infrastructures énergétiques européennes peinent à suivre la hausse rapide de la demande. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), plus de 1500 gigawatts de projets d’énergie propre dans le monde sont actuellement bloqués pour des raisons de raccordement, et quelque 700 milliards de dollars seront nécessaires pour moderniser les réseaux et atteindre les objectifs de durabilité.

Parmi les secteurs les plus affectés figurent l’intelligence artificielle et les centres de données, très énergivores. L’entraînement des grands modèles de langage (LLMs) nécessite d’immenses quantités d’électricité, McKinsey prévoit que le secteur des centres de données connaîtra une croissance annuelle de 20% au cours des six prochaines années. Cette dynamique ajoute une pression supplémentaire sur un réseau européen déjà sous tension. McKinsey rapporte que certains clients doivent attendre jusqu’à huit ans pour être raccordés. Les gestionnaires des réseaux de transport européens ont du mal à gérer plusieurs demandes simultanées sur un même point de connexion. Ce système de files d’attente crée une incertitude majeure, forçant de nombreuses entreprises à attendre indéfiniment leur accès à l’électricité.

Cette situation est aggravée par des vents contraires plus larges sur le plan économique. La hausse des prix de l’énergie et des coûts d’exploitation provoque un ralentissement industriel, une fragmentation des marchés et une désindustrialisation progressive. Schneider Electric, leader mondial de la gestion de l’énergie, alerte sur une pénurie imminente, avec des délais de raccordement qui peuvent s’étendre de trois à cinq ans dans les zones à forte demande. Selon Carlini, vice-président en charge de l’IA et des centres de données, les demandes de raccordement ont explosé dans certains pays européens: là où l’on recevait une ou deux demandes par an, on en compte aujourd’hui jusqu’à 1000. La résolution de ces blocages nécessitera des investissements massifs dans les infrastructures et une gestion plus efficiente des réseaux.

L’AIE qualifie cette période d’entrée dans une «nouvelle ère de l’électricité», avec une croissance mondiale attendue de 3,9% par an entre 2025 et 2027, l’une des plus rapides de l’histoire récente. Mais la reprise européenne reste fragile. Et l’Europe paie aujourd’hui le prix de sa dépendance énergétique.

Le coût de la dépendance

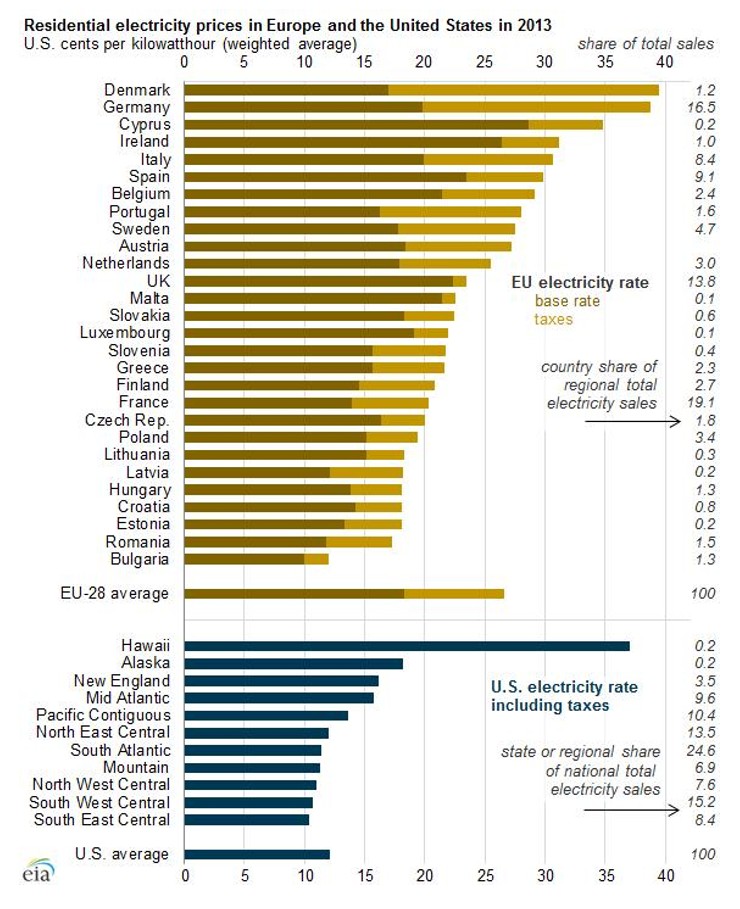

La vulnérabilité énergétique de l’Europe découle en grande partie de sa dépendance aux importations. Depuis la crise énergétique déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix de l’électricité se sont stabilisés entre 60 et 80 euros par mégawattheure, soit presque le double des moyennes observées ces vingt dernières années. Ces niveaux restent systématiquement plus élevés que dans la plupart des autres économies avancées. En 2024, le gaz en gros coûtait près de cinq fois plus cher dans l’Union Européenne (UE) qu’aux États-Unis, et le prix de l’électricité pour l’industrie y était environ 2,5 fois plus élevé. Cette disparité affaiblit la compétitivité industrielle de l’Europe, menace l’emploi, et renchérit les exportations européennes.

Source: Oil and Gas 360

Ce fossé s’explique notamment par la persistance des combustibles fossiles importés dans le mix énergétique. Dans de nombreux marchés européens, les centrales à gaz continuent de fixer le prix marginal de l’électricité. Plus de trois ans après que Vladimir Poutine a utilisé l’énergie comme arme géopolitique, l’Europe peine toujours à assurer un approvisionnement stable et indépendant. Elle importe aujourd’hui 54% de son énergie totale, un record. Pour le gaz naturel, cette part monte à 90%, dont 30% proviennent désormais de gaz naturel liquéfié (GNL), principalement des États-Unis et d'autres pays non russes.

En Allemagne, cœur industriel de l’Europe, de nombreuses usines ont dû réduire ou suspendre leur production en raison de factures énergétiques exorbitantes. Le rythme accéléré de retrait des réserves de gaz laisse présager une pression économique durable. Au plus fort de la crise de 2022, l’Allemagne avait été contrainte d’acheter du gaz à prix record sur le marché international pour reconstituer ses stocks. Pour compenser cette dépense, le gouvernement a mis en place une taxe sur le stockage de gaz, répercutée sur les commerçants et les transporteurs. Cette mesure a été critiquée, notamment par les pays enclavés comme l’Autriche, la Slovaquie et la République tchèque, pour son effet inflationniste sur le coût du GNL.

Transformer la crise en opportunité

1. Diversifier les sources et investir dans les infrastructures

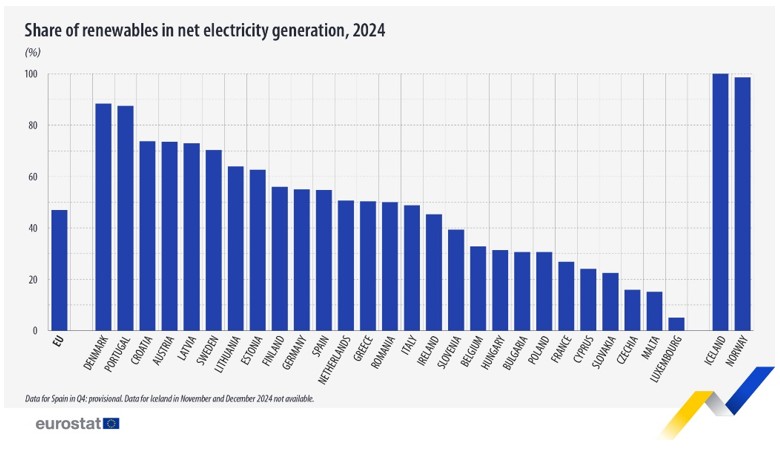

Pour réduire sa dépendance aux importations, l’Europe doit impérativement renforcer sa production domestique, idéalement en misant sur des sources renouvelables. En 2024, l’électricité verte représentait 46,9% de la production nette dans l’UE, signe d’un progrès significatif, mais encore insuffisant.

Source: Eurostat

Au-delà des investissements, le facteur temps est critique. Selon McKinsey, l’Allemagne doit multiplier par cinq la cadence de construction de lignes à haute tension, de 400 km à 2000 km par an pour répondre à la demande.

Face aux contraintes croissantes, les entreprises développent des solutions innovantes. D’après Carlini, les centres de données bâtissent aujourd’hui de véritables «écosystèmes de secours énergétique», incluant parfois des mini-réacteurs nucléaires compacts pour garantir une alimentation locale et stable.

Les technologies de stockage par batterie et de recharge intelligente deviennent également incontournables. Elles permettent de stocker l’énergie aux heures creuses pour l’utiliser en période de forte demande, assurant ainsi une continuité d’alimentation.

Ben Pritchard, PDG du fournisseur AVK, indique que certains pays reçoivent désormais des demandes de raccordement de 100 mégawatts, un ordre de grandeur inédit. Il plaide en faveur des micro-réseaux: des systèmes énergétiques autonomes, localisés, qui permettent aux entreprises de s’affranchir du réseau principal.

La Norvège, quant à elle, a introduit des contrats de raccordement flexibles, qui ajustent la consommation selon les conditions en temps réel du réseau, un modèle que les experts souhaitent voir adopté ailleurs en Europe. À cela s’ajoutent les investissements «anticipés» dans les réseaux, planifiés en fonction des tendances de marché plutôt qu’en réaction aux urgences.

Par ailleurs, de grands projets sont en cours pour renforcer l’autonomie énergétique européenne. Le North Sea Wind Power Hub, partenariat entre le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas, prévoit une île artificielle servant de plaque tournante pour des parcs éoliens offshore pouvant générer jusqu’à 180 GW d’ici 2045. Le Mediterranean Hydrogen Network, de son côté, développe une infrastructure pour acheminer de l’hydrogène vert d’Afrique du Nord vers l’Europe, en exploitant le potentiel solaire exceptionnel de la région.

2. Miser sur l'énergie nucléaire

L'énergie nucléaire représente l'une des ressources les plus sous-utilisées en Europe pour atteindre l'indépendance énergétique, mais les avis partagés entre les États membres ont empêché le continent de tirer pleinement parti de ce potentiel.

Contrairement à l'énergie éolienne et solaire, l'énergie nucléaire est une technologie à faible teneur en carbone qui peut être répartie et qui fournit une énergie de base régulière indépendamment des conditions météorologiques. Cette fiabilité rend l'énergie nucléaire particulièrement adaptée au maintien de la stabilité du réseau à mesure que l'Europe se détourne des énergies fossiles. Le cadre réglementaire soutenant le développement du nucléaire existe déjà grâce au traité Euratom, établi en 1957 comme l'un des accords fondateurs de l'UE. Ce traité a créé un marché commun pour le développement de l'énergie atomique, auquel tous les États membres participent par défaut.

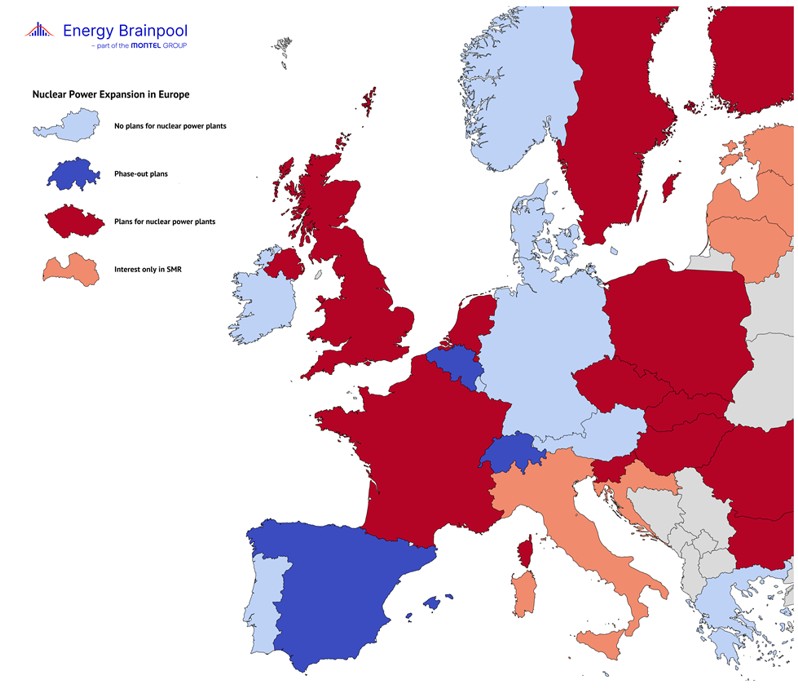

L'opposition politique a limité l'expansion du nucléaire dans une grande partie de l'Europe, principalement en raison des préoccupations en matière de sécurité suscitées par les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, ainsi que des coûts de construction élevés. Ces positions conflictuelles ont compliqué les efforts d'intégration énergétique de l'Europe. Les nations antinucléaires, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, le Danemark et les Pays-Bas, ont toujours bloqué les initiatives visant à classer l'énergie nucléaire comme «durable», ce qui désavantage les investissements nucléaires dans le cadre de la législation européenne.

Si les politiques de l'UE fixent des objectifs clairs pour l'expansion des énergies renouvelables, il n'existe pas d'objectifs similaires pour les technologies nucléaires. Il en résulte un système disparate dans lequel 100 réacteurs répartis dans seulement 12 des 27 États membres de l'UE produisent environ 25% de l'électricité européenne totale. La France produit à elle seule plus de la moitié de l'électricité nucléaire de l'UE grâce à ses 66 réacteurs. En dehors de l'UE, les centrales nucléaires du Royaume-Uni, du Belarus, de la Russie, de l'Ukraine et de la Suisse produisent plus de 30% de l'électricité dans l'ensemble de l'Europe.

Toutefois, cette situation commence à évoluer. Le nouveau gouvernement du chancelier Friedrich Merz a renoncé à l'opposition de l'Allemagne à l'énergie nucléaire. Selon le Financial Times, Berlin cessera de bloquer les efforts de la France visant à mettre l'énergie nucléaire sur le même piédestal que les énergies renouvelables. Ce changement intervient alors que d'autres pays européens reconsidèrent l'énergie nucléaire: le Danemark a récemment voté en faveur de l'annulation d'une interdiction du nucléaire qui durait depuis 40 ans et l'Italie étudie la possibilité d'utiliser des petits réacteurs modulaires pour compléter sa production d'énergie renouvelable.

Source: Energy Brainpool

3. Minage de Bitcoin, un levier inattendu

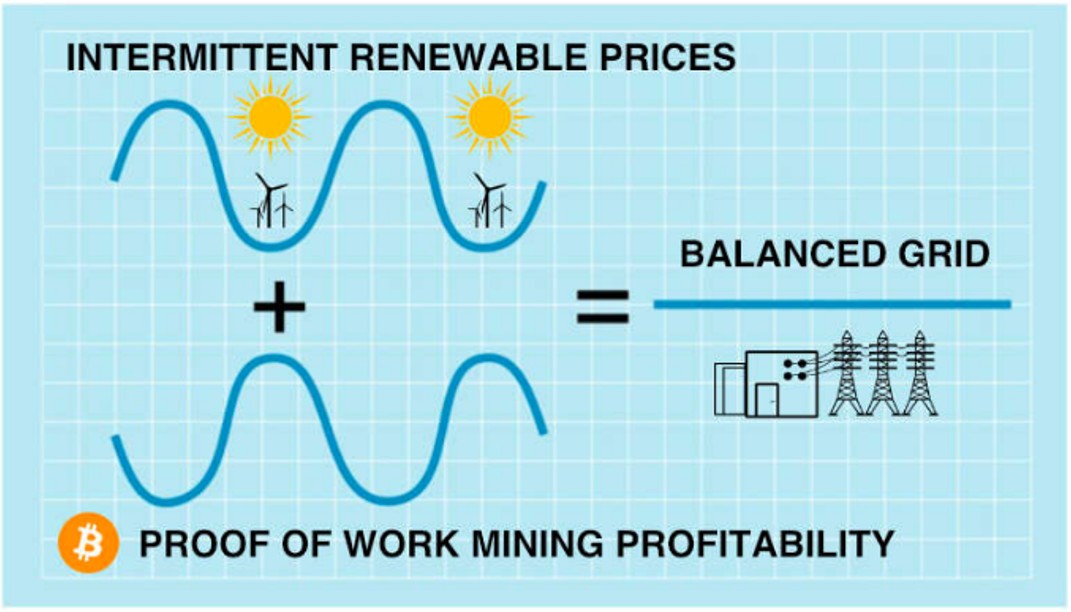

Dans cette quête de solutions durables, une alternative inattendue pourrait contribuer à stabiliser le réseau: le minage de Bitcoin. Loin d’être un simple gouffre énergétique, le minage est de plus en plus perçu comme un outil de stabilisation du réseau et d’optimisation des renouvelables.

Le minage consiste à résoudre des équations complexes via des ordinateurs puissants, ce qui permet de sécuriser les transactions et de créer de nouveaux bitcoins. Cette activité est énergivore, mais elle présente une grande flexibilité: contrairement aux consommateurs industriels classiques, les mineurs peuvent ajuster leur consommation en temps réel selon l’état du réseau.

En période de surproduction d’énergies renouvelables, le minage permet d’absorber l’excès et de le monétiser. À l’inverse, lors des pics de demande, les machines peuvent être éteintes instantanément, libérant de l’énergie pour les usages prioritaires. Ce mécanisme offre une adaptabilité continue, mondiale, et alignée sur les signaux de marché. En cela, le Bitcoin pourrait éviter des coupures comme celle de la péninsule ibérique.

En Suède, les mineurs contribuent à l’équilibre du réseau face aux variations saisonnières de l’hydroélectricité. En Espagne, les autorités constatent une amélioration des performances du réseau dans les régions où le minage suit les courbes solaires, atténuant l’effet de «courbe du canard» problématique en fin de journée.

Source: Chain Reaction

Conclusion

La panne ibérique ne doit pas être interprétée comme un simple incident technique, mais comme un signal d’alarme révélateur de la précarité énergétique de l’Europe. Confrontée à des coûts parmi les plus élevés au monde, l’industrie européenne voit sa compétitivité menacée. Sans investissements massifs dans les infrastructures et une réduction stratégique de sa dépendance aux importations, des perturbations similaires pourrait être attendues.