Donald Trump suscite l’étonnement, la colère ou l’incompréhension. Les analystes y perdent leur latin et les marchés financiers leurs supports. Les parallèles historiques peuvent aider à comprendre la trajectoire prise par les Etats-Unis? Quelles en sont les raisons et les conséquences?

Les Etats-Unis entrent dans une phase absolutiste comme la France de Louis XIV qui préleva des droits de douane sous l’impulsion de son contrôleur des finances Colbert (1667) -avant de se lancer dans une guerre- et comme Rome lorsqu’elle faisait financer sa protection des contrées voisines par un «Tributum».

Les droits de douane et le projet de Stephen Miran, conseiller économique de Donald Trump, de créer un «External Revenue Service» qui s’ajouterait à l’Internal Revenue Service (IRS) ressemblent curieusement à d’autres périodes de l’histoire. Ces schémas qui semblent se répéter envoient à l’historionomie. L’historionomie ne cherche pas à donner un sens à l’histoire, mais à identifier des schémas historiques. C’est une théorie de l’histoire, comme l’indique Fabrice Fabry, l’un de ses experts, dans ses différents livres. Cette théorie cherche à «isoler des variables, dresser des catégories, faire le tri entre le déterminant et le négligeable.» L’historionomie nous permet de mieux comprendre le nouvel ordre mondial créé par Donald Trump.

«Il sera intéressant de voir si les Etats-Unis continuent de suivre les modèles de l’historionomie».

Si les Etats-Unis appartiennent au monde occidental, leur démocratie répond à d’autres règles que celle des Etats européens. Son offensive en direction du Canada, du Panama et du Groenland est incomprise. Une interprétation fondée sur l’historionomie apporte d’intéressants enseignements aussi bien économiques que politiques. Selon l’historionomie, les Etats-Unis se situeraient au même moment que la France du XVIIe siècle, selon l’historionome Fabrice Fabry, dans son livre «Hail Caesars; Du césarisme en Amérique» (Ed. Scripta Manent, 2025, 200 pages). Philippe Fabry s’était déjà fait connaître en prévoyant que la Russie, qu’il plaçait dans la catégorie des «empires revanchards», allait envahir l’Ukraine.

Un état encore jeune

L’introduction de droits de douane par l’Administration Trump n’est pas un critère clé pour qualifier le développement d’un Etat. Mais elle rappelle celle qui est intervenue précédemment dans des Etats qui se situent au même moment de leur développement historionomique. Il faut noter que les Etats-Unis forment un Etat d’origine assez récente dans la mesure où le cycle de création d’un Etat-nation prend environ 600 ans.

Dans «Hail Caesars!», Philippe Fabry détaille tout d’abord ce qu’il appelle le modèle de construction nationale, lequel se déploie en fonction de deux critères majeurs, une aire géographique précise et une homogénéité ethnique et culturelle. Différentes phases se succèdent pour créer un Etat-nation parlementaire moderne, avec une phases féodale, puis oligarchique, absolutiste, et finalement parlementaire. La phase absolutiste est marquée par «une prédominance croissante d’un exécutif autoritaire qui concentre et confisque des pouvoirs précédemment plus dispersés ou exercés collégialement». Les décrets pris par Donald Trump et la mise à l’écart du Congrès sur des pans importants de sa politique se comprennent mieux.

La rhétorique utilisée à l’époque de Colbert est proche de celle employée aux Etats-Unis. A la fin du XVIIe siècle, Antoine de Montchestien, un observateur de l’époque parlait des producteurs étrangers comme «des pompes qui tirent hors du royaume […] la pure substance de nos peuples […]; ce sont des sangsues qui s’attachent à ce grand corps de la France».

Pour l’analyste, la catégorie «démocratie» est historionomiquement fausse parce qu’elle «tend à réunir des objets radicalement différents». Mieux vaut donc suivre les étapes de formation des Etats selon l’historionomie.

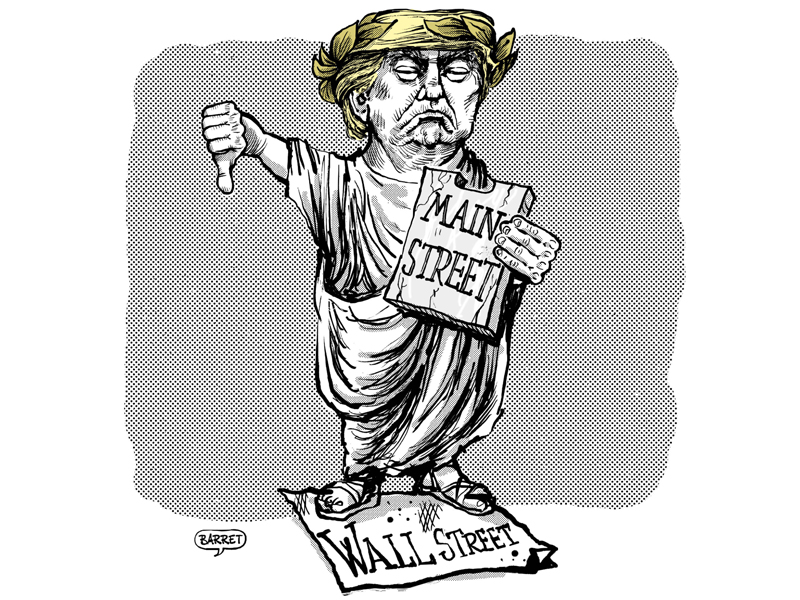

Le soutien à «Main Street»

La politique interne d’un pays s’insère également dans l’analyse de Philippe Fabry, par exemple le fait que l’Administration Trump place «Main Street» au-dessus de Wall Street et qu’il tente de privilégier les petites gens. Les commentateurs peinent à comprendre et se limitent à qualifier Donald Trump d’un membre de l’extrême droite. Philippe Fabry propose une autre lecture: A l’inverse d’un premier mandat de Trump, effectivement politiquement très à droite, le deuxième mandat entend soutenir «Main Street avant tout par rapport à l’Establishment et à l’état profond. L’idée de supprimer l’impôt sur le revenu pour les 90% les moins riches et le processus de réindustrialisation renforcent ce virage vers la gauche, alors que le parti démocrate défend l’Establishment et prend le chemin inverse. Ce mouvement des républicains contraste avec celui effectué au début du XXe siècle par ce parti, alors dirigé par Théodore Roosevelt (mandat de 1901 à 09) et qui était clairement progressiste. Pendant un siècle le parti républicain s’est placé à la droite de l’échiquier, mais il est en train de se déplacer vers la gauche. Donald Trump s’inscrit dans un mouvement populiste qui réunit une partie de la droite et une partie de la gauche. Historionomiquement, cela évoque à Philippe Fabry le virage effectué à Rome à la fin du IIe siècle av.Jésus-Christ. C’est avec la séquence des frères Gracchus, au moment d’un conflit entre les «populares» (les plébéiens) et les «optimates» (les patriciens, soit l’establishment de l’époque), que l’on vécut un virage du pouvoir vers la gauche. Le parallèle est facile avec le deuxième mandat de Trump qui s’appuie sur les déclassés et ceux qui n’appartiennent pas à l’establishment.

En France, ce virage s’est effectué avec La Fronde, au milieu du XVIIe siècle, quand la royauté s’est appuyée sur la noblesse sur la bourgeoisie et la vieille aristocratie pour lutter contre les velléités de la noblesse de robe.

Les risques liés à l’«absolutisme»

Ce type de transition absolutiste n’est pas sans risque. Dans l’histoire il s’est parfois accompagné de guerres civiles, prévient Philippe Fabry. La phase absolutiste est aussi le moment où l’Etat est tenté de procéder à des conquêtes. Dans cette perspective, les revendications de Trump apparaissent alors plus logiques. Selon Philippe Fabry, au stade absolutiste, «tout Etat tend à projeter vers l’extérieur son ordre politique intérieur».

Les conséquences? La superpuissance américaine sera plus dominante que jamais. Elle pourrait par exemple refondre la composition du conseil de sécurité de l’ONU, ré-affirmer ses prétentions territoriales et effectivement collecter des paiements des pays étrangers à travers l'External Revenue Service tel que le propose Stephen Miran. Cela s’accompagnerait d’une diminution des impôts sur le sol américain, comme pour les citoyens romains après sa troisième guerre macédonienne. Ces prochaines décennies, selon les modèles de l’historionome, les Etats-Unis devraient mettre en place un «régime autoritaire pratiquant un fort contrôle social». L’histoire compte heureusement des évolutions particulières qui se traduisent par des mouvements qui sortent des modèles. Il sera intéressant de voir si les Etats-Unis continuent de suivre les modèles de l’historionomie.