En cette nouvelle année, la finance est souvent l’objet de critiques pour son court-termisme, dans le pire des cas pour son rôle potentiellement néfaste. Michel Albouy, professeur émérite de finance à l’Université de Grenoble Alpes, entend faire le point le plus objectivement à travers les «Mythes et dérives de la finance au XXIe siècle» (Editions Economica, 160 pages, 2024).

Dans un langage accessible au plus grand nombre, son travail est d’autant plus utile que l’environnement souvent hostile à l’égard de la finance. On oppose en effet très souvent «Main Street» à Wall Street, l’économie dite réelle et la finance. Dans ce contexte, il est difficile de montrer que les défis de notre temps ne peuvent être relevés qu’avec la finance et non pas en la dénonçant, en la réglementant davantage et en la taxant à l’excès. En France, cette opposition est très ancrée dans l’esprit des élites politiques. Le Général de Gaulle affirmait que «la France ne se fait pas à la corbeille». François Hollande, dans son discours au Bourget, s’attaquait à «cet adversaire, c’est le monde de la finance», tandis que François Mitterrand s’en prenait à «l’argent qui écrase, l’argent qui tue, l’argent qui ruine, et l’argent qui pourrit jusqu’à la conscience des hommes!».

Michel Albouy n’ignore pas les dérives de la finance, les bulles spéculatives et les mauvaises pratiques: «La plus belle théorie ne peut donner que ce qu’elle a». Les mauvaises pratiques ont même tendance à s’amplifier sous l’effet d’une complexité croissante, à son avis. Mais «peut-on rendre responsables les théories financières de la cupidité, du mensonge et d’autres travers humains?» Le problème dépasse la finance.

«Il existe donc une association «positive et robuste» entre l’innovation et la propriété institutionnelle des entreprises».

La détention d’actions

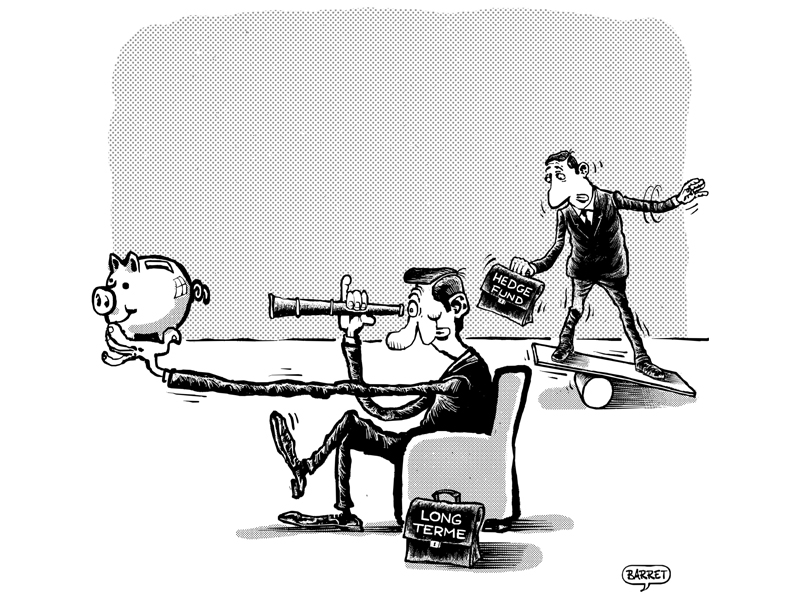

Le court-termisme de la finance, un phénomène critiqué même par la Commission européenne, est l’un des mythes récurrents adressés à la finance. Il reste à démontrer scientifiquement, observe l’auteur. L’idée du court-termisme est alimentée par la tendance à la réduction de la durée de détention des actions et par le rôle croissant des investisseurs institutionnels. Ces deux faits «n’impliquent pas forcément une obligation de gestion à court terme de tous les investisseurs et des entreprises. Par ailleurs, le fait que «des entreprises comme les start-up n’affichant aucun bénéfice arrivent à trouver des financements à long terme via le private equity devrait faire les tenants du court-termisme des investisseurs, de même que l’effort soutenu en R&D des grandes entreprises».

En s’appuyant toujours sur la recherche, l’auteur s’en tient aux faits. Il montre que la baisse de la durée de détention est le fruit du développement des marchés et la conséquence de l’irruption des technologies sophistiquées dans le négoce de titres. La mondialisation y a ajouté un fonctionnement en réseau à distance. Résultat? Les frais de transaction ont chuté en quelques décennies. Il est devenu plus aisé d’ajuster un portefeuille. Mais peut-on prouver le court-termisme des investisseurs? Dans son travail d’équilibriste, Michel Albouy distingue entre le comportement des banques d’investissement et des hedge funds et celui de nombreux investisseurs qui gèrent leurs portefeuilles à long terme.

Mais les institutionnels ont-ils un rôle négatif sur l’investissement des entreprises? Il reprend par exemple l’étude d’Aghion, Van Reenen et Zingales (2013) pour qui la présence d’investisseurs institutionnels (supposés gérer à court terme) est bénéfique tant pour la quantité que pour la qualité des investissements en R&D des entreprises». Il existe donc une association «positive et robuste» entre l’innovation et la propriété institutionnelle des entreprises. En France, on n’observe pas de diminution relative de la R&D. Entre 2010 et 2020, la croissance annuelle moyenne en volume des dépenses intérieures de R&D est de 1%, soit supérieure à celle du PIB (+0,4%)».

«Michel Albouy démontre de façon très pédagogique que les dividendes et les rachats d’actions n’augmentent pas la richesse des actionnaires».

Ni les reproches à la théorie de l’efficience des marchés, ni les apports de la finance comportementale ne sont ignorées dans cet ouvrage, ni bien sûr l’analyse de la crise des subprimes. Pas à pas, Michel Albouy tire les enseignements des crises et des mauvaises pratiques. L’auteur se penche sur le besoin de retravailler la notion de risque, trop souvent mesuré par l’écart-type de la distribution des taux de rentabilité (supposée normale), ce qu’elle n’est pas. Il note que «de nombreux mécanismes d’incitation des managers se sont retournés les actionnaires». En somme, «la finance traditionnelle repose encore trop sur le comportement irrationnel des agents: dirigeants, actionnaires, investisseurs, créanciers». Les progrès de la finance comportementale sont donc salutaires.

Les dividendes n’augmentent pas les inégalités

Au moment où les médias reprennent sans trop les analyser, les communiqués sur les inégalités d’ONG telles qu’Oxfam, l’auteur détruit les mythes ainsi propagés tels que celui de versements des dividendes qui augmenteraient les inégalités. Michel Albouy démontre de façon très pédagogique que les dividendes et les rachats d’actions n’augmentent pas la richesse des actionnaires et que ces instruments ne diminuent pas les niveaux de trésorerie des entreprises. Les critiques, avant tout idéologiques, ne considèrent que les niveaux absolus de dividendes et omettent de les mettre en relation avec les niveaux de trésorerie. Or ces derniers atteignent des niveaux records, même en Europe: Selon une étude de Dupuy (2020), le ratio de trésorerie rapportée au montant des actifs a progressé de 10,2% en 1986 à 16,2& en 2015. Les travaux de l’économiste démentent l’idée que «les entreprises devraient réduire leurs budgets d’investissement pour verser des dividendes». Si elles n’investissent pas suffisamment, c’est en raison d’un manque de projets assez rentables.

Les critiques omettent au passage de révéler l’apport des dividendes aux recettes fiscales des différents Etats. Et surtout ils ne tiennent pas compte du fait que lors du détachement du dividende, l’action baisse du montant correspondant. «Em d’autres termes, c’est l’actionnaire qui finance son dividende».

Des exigences de rendement exagérées?

Si les reproches à l’égard des rémunérations abusives sont reprises par l’auteur, démontrant une prime à la taille davantage qu’à la création de valeur, revenons encore brièvement sur un autre mythe, celui des exigences de rendement «exagérées» des investisseurs à l’égard des entreprises. Ces critiques ne viennent d’ailleurs pas que de la gauche. Même Claude Bébéar, le fondateur d’Axa, évoque qu’un ROE de 15% serait «communément admis» et Patrick Artus, chef économiste de Natixis, estime que «l’économie française vit dans un environnement capitaliste non libéral car il serait basé sur la rente et sur une rentabilité trop élevée du capital».

Le premier problème est celui du critère de mesure de la rentabilité de l’actionnaire. En fait, le ROE ne représente pas une rentabilité pour l’actionnaire. C’est un critère de gestion d’une entreprise, mais «ce qui importe à l’actionnaire, c’est la valorisation de son portefeuille. Il est d’ailleurs étrange d’observer que les études sur les attentes des actionnaires sont rares.

Des enquêtes ont été publiée qui présentent des attentes de rendement allant de 5,9 à 10,6%.Une étude de Natixis (2017) met en évidence une différence significative entre les investisseurs particuliers et les professionnels. Ces derniers sont plus «raisonnables (5,4%) que les premiers (9,7%). En tous les cas, on est loin du mythe des 15% véhiculé dans le public. Le rôle pédagogique de l’ouvrage de Michel Albouy n’est pas le moindre de ses atouts.