Le thème des inégalités revient régulièrement sur les devants de la scène à l’approche de Noël. Si l’on en croit les médias, les discours politiques et certaines études d’ONG, les inégalités ne cesseraient de s’accroître, en Suisse et dans le monde, et risqueraient de mettre en danger les liens sociaux. La forte présence du discours égalitariste ne reste pas sans effets sur les esprits. En termes de perceptions, les inégalités de revenus augmentent. Il en résulterait un besoin croissant de redistribution de la part de l’Etat. Mais les faits confirment-ils ces perceptions?

Les sondages révèlent effectivement une plus grande demande d’interventionnisme dans ce domaine, selon une étude de l’Institut iwp de l’Université de Lucerne sous le nom de Radar de la distribution en Suisse, publiée la semaine dernière. En 2019, 22,8% des personnes interrogées se disaient «tout à fait d’accord» pour que le gouvernement agisse contre les inégalités de revenus» et 38,7% disaient être «d’accord» avec cette affirmation et 5,8% «absolument pas d’accord». Les demandes de redistribution sont en nette augmentation puisqu’en 1987, ils étaient de 12% à être «entièrement d’accord» pour que l’Etat intervienne, 30,7% «d’accord» et 11,1% «absolument pas d’accord».

«Le Top 10% des revenus détient quelque 30% du total (avant impôts) depuis un siècle».

A la recherche des faits

Les perceptions sont pourtant à mille lieues des réalités si l’on en croit l’iwp, lequel se penche sur un siècle d’inégalités des revenus, de la fortune et des impôts. L’institut lucernois met en avant cinq faits principaux:

Sur un siècle, on observe une infinie stabilité des inégalités de revenus en Suisse. Le Top 10% des revenus détient quelque 30% du total (avant impôts) depuis un siècle et le Top 1% environ10% (avant impôts). Certes, ces pourcentages ont augmenté entre 1920 et 1940, mais ils sont demeurés étonnamment stables à partir de cette date. Le Top 1% des revenus détenait 12% du total des revenus en 1940. Ce taux est légèrement descendu durant les décennies suivantes, jusqu’à un plus bas de 8% en 1983, avant de revenir à 12% en 2019 puis à 11% en 2021. Il n’y a vraiment pas de quoi s’en émouvoir.

Il faut distinguer entre la distribution des revenus avant et après les impôts. Sur le plan international, la Suisse est très égalitaire avant la redistribution fiscale et se classe au milieu du classement des pays de l’OCDE après impôts. Aux yeux des chercheurs lucernois, l’effort de redistribution est sans doute moindre ici qu’ailleurs en raison d’une plus faible inégalité avant impôts.

Dans les raisons qui conduisent à une faible des inégalités de revenus avant impôts en Suisse, les chercheurs pointent les facteurs institutionnels du pays: un marché du travail flexible, le système de formation duale, le système fiscal décentralisé au niveau des cantons et la démocratie directe.

«Les revenus de la fortune sont restés stables par rapport au total des revenus des personnes privées».

Une très forte concentration de l’impôt

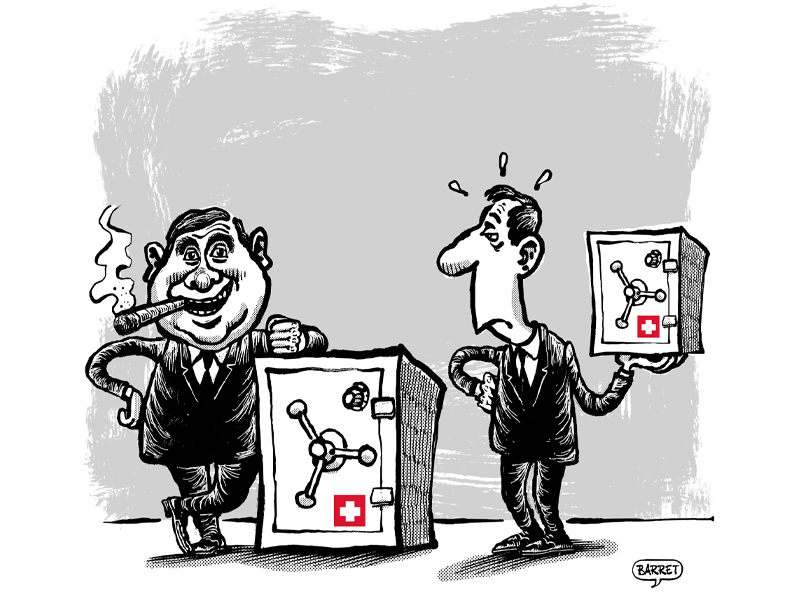

Les inégalités sont toutefois massives au niveau fiscal. Le Top 10% des revenus ne paie pas 30% des impôts, ce qui correspondrait à sa part de revenus, mais 54,5% des impôts fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésiastiques, indique l’iwp. Le Top 1% des revenus paie 23,2% des impôts sur le revenu (2021).

Cette inégalité devant l’impôt est extrêmement frappante si l'on observe la part d’impôts payée par le Top 10% dans des cantons tels que Zoug (44,4%), Schwyz (43,8%), Genève (34,7%) ou Bâle-Ville (27,9%). Ce taux est nettement moindre par exemple à Fribourg (13%) ou dans le Jura (14,3%).

Il importe aussi de noter que les inégalités de fortune, à la différence des inégalités de revenus, sont plus élevées et qu’elles ont tendance à augmenter durant les années 2000 sous l’effet de la hausse des prix de l’immobilier, des marchés financiers et de l’afflux de capitaux étrangers. Pourtant les revenus de la fortune sont restés stables par rapport au total des revenus des personnes privées, à environ 10%, selon l’étude, si bien qu’il n’existe pas de besoin de redistribution additionnel. L’absence de besoin n’empêche pas le désir d’une plus grande égalité, mais l’exemple français, le champion du monde de l’impôt, rappelle que l’excès d’impôt tue l’impôt.