«Nous avons été les plus riches de 1870 à 1913. A cette époque, nous étions un pays à tarifs douaniers», a récemment déclaré le président Donald Trump.

La première phrase de cette déclaration est fausse. La deuxième est correcte, mais inapplicable au contexte actuel: nous y reviendrons.

Parlons de la richesse durant cette période d’«Age d’or» qu’ont connu les Etats-Unis entre 1870 et 1913. C’est vrai, les Etats-Unis ont vécu un boom de la croissance durant les années qui ont suivi la Guerre civile qui a ravagé le pays de 1861 à 1865. L'expansion rapide des industries, notamment dans les secteurs du fer, de l'acier, du textile et des chemins de fer, a été un moteur majeur de la croissance économique. Les innovations technologiques (comme le téléphone, l'ampoule électrique, les moteurs à combustion interne…) ont permis d'augmenter la productivité et de réduire les coûts de production, aidées en cela par une immigration massive en provenance de l’Europe, qui a fourni une main-d'œuvre abondante et bon marché.

Ces facteurs combinés ont conduit à une période de croissance économique sans précédent aux États-Unis, transformant le pays en une puissance industrielle mondiale. En 1913, les Etats-Unis prenaient la place du Royaume-Uni comme première puissance économique mondiale, en assurant 42% de sa production industrielle.

Soit. Ce boom de la croissance en fait-il pour autant une période inégalée en matière de richesse?

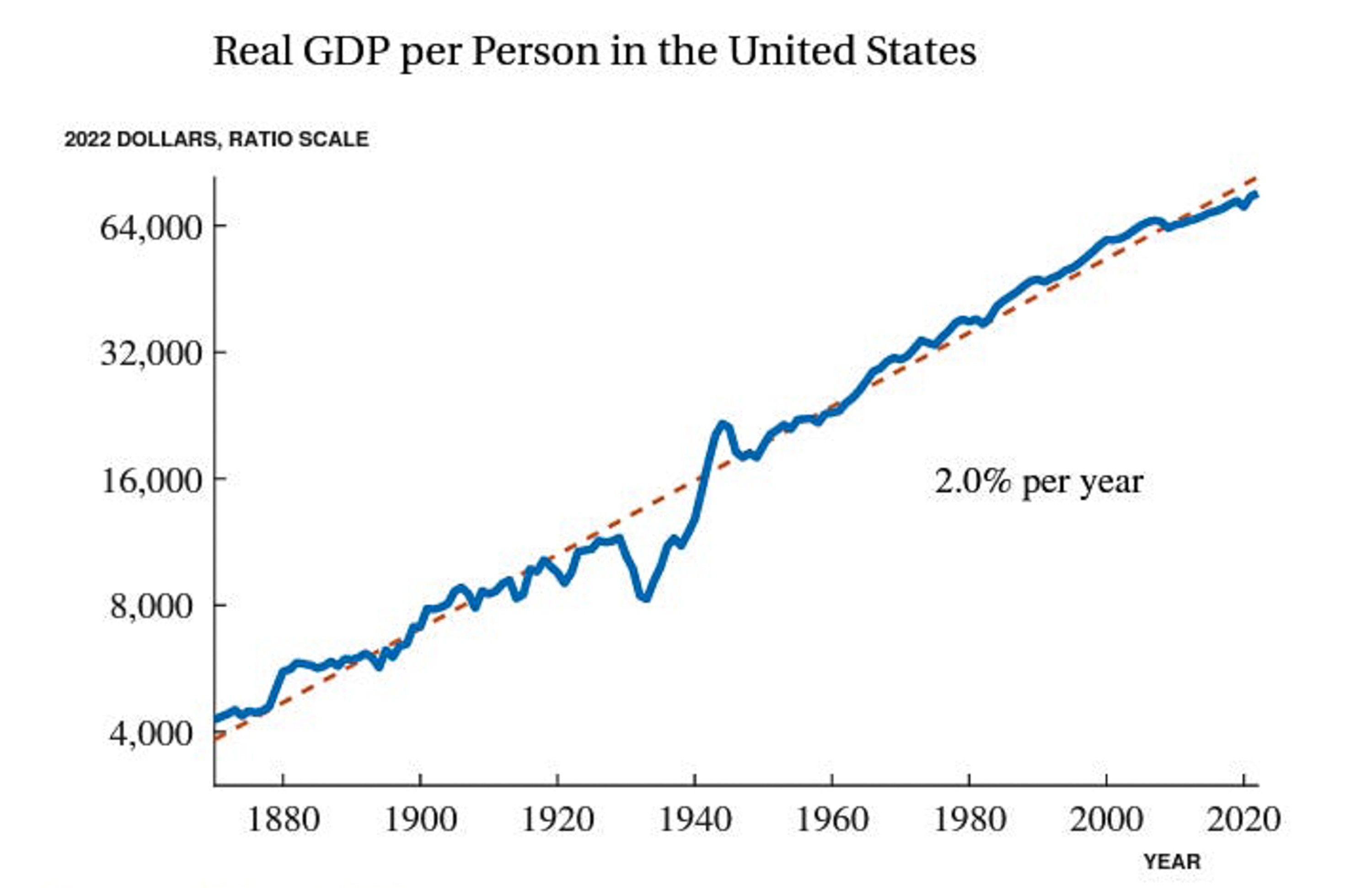

Je ne connais pas de meilleure définition de la richesse d’une nation que le revenu par habitant, exprimé dans une unité monétaire comparable dans le temps. Le graphique montre l’évolution du produit intérieur brut par habitant aux Etats-Unis depuis 1870, exprimé en dollars de 2022. Durant cet «Age d’or» auquel Trump fait référence, la richesse moyenne d’un américain a été de 6'800 dollars. Aujourd’hui, cette même mesure atteint 67'000 dollars, soit pratiquement 10 fois plus.

Les Etats-Unis auraient connu un âge d’or entre 1870 et 1913?

Alors oui, la mesure de la richesse par le PIB par habitant peut être remise en question. Le premier reproche que l’on fait à cette mesure et qu’elle ne tient pas compte de l’inégalité dans la distribution des revenus. Assurément, un pays peut être très riche, mais avec une richesse qui profite à une part infime de la population. De cette inégalité, parlons-en. Nous pouvons mesurer l'inégalité de la distribution des revenus avec le coefficient de Gini qui varie entre 0 et 1, la borne inférieure de cet intervalle indiquant une égalité parfaite, où tout le monde a le même revenu, alors que la borne supérieure témoigne d’une inégalité totale, où une seule personne détient tout le revenu, et les autres n'ont rien.

La distribution des revenus n’a jamais été aussi inégale que durant l’âge d’or auquel le président Trump aspire

Regardons ce qu’il en a été durant la période de cet âge d’or vers lequel le président Trump souhaiterait revenir. Le graphique nous montre clairement que la distribution des revenus n’a jamais été aussi inégale que durant l’âge d’or auquel le président Trump aspire. Cette inégalité va être réduite progressivement à partir de 1913 et… ce n’est pas par hasard. Cette année-là, le Congrès américain vote l’introduction d’un impôt fédéral sur le revenu. Le but de ce dernier est double: d’une part, assurer des revenus pour l’Etat et ses administrations et, d’autre part, réduire les inégalités dans la distribution des revenus, ceci grâce à la progressivité de l’imposition, qui permet à l’Etat de ponctionner une part proportionnellement plus importante d’impôts sur les revenus élevés.

Entre 1870 et 1913, il n’y avait donc pas d’impôts sur le revenu aux Etats-Unis. Le seul moyen pour l’Etat de subvenir à ses besoins était de prélever des droits de douane, qui étaient nombreux. On l’a bien compris: Trump souhaiterait revenir à cet âge d’or où l’Etat ne prélevait aucun impôt sur le revenu et vivait uniquement des taxes douanières. Mais la comparaison faite par le président Trump est inapplicable au contexte actuel: entre 1870 et 1913, le Congrès dépensait à peine 1% du PIB, contre près de 34% aujourd'hui. Qui plus est, la part du commerce international est bien plus importante aujourd’hui que durant la période de l’âge d’or.

Un mot sur la méthode de calcul utilisée par l’Administration Trump pour justifier des taxes douanières «réciproques», qui reposent sur une méthode de calcul tout simplement fausse, ou plus exactement… faussée.

A l’origine, la formule mise en avant par le secrétariat américain au commerce pour calculer ces taxes douanières réciproques part d’un modèle utilisant de bonnes variables, à savoir le rapport entre le déficit commercial des Etats-Unis avec chacun de leurs partenaires commerciaux, ramené à son importance relative, cette dernière étant mesurée par les exportations vers les Etats-Unis de ses partenaires commerciaux. Il s’agissait de modérer ces dernières par l’impact du prix des importations américaines sur les quantités importées (soit l’élasticité prix de la demande d’importation), ainsi que l’élasticité du prix des importations par rapport aux barrières douanières.

Mais par un tour de passe-passe à peine croyable, les chercheurs œuvrant pour le secrétariat américain au commerce, fixent, de manière totalement arbitraire et uniforme à tous les partenaires commerciaux des Etats-Unis, la première de ces élasticités à 4, et la deuxième à 0,25. En multipliant ces 2 élasticités, elles s’annulent mutuellement. Résultat des courses, le calcul des taxes douanières qu’imposerait chaque partenaire commercial des Etats-Unis à ce dernier revient à prendre son surplus commercial vis-à-vis du numéro un mondial, et de le diviser par le montant de ses exportations vers les Etats-Unis. Pour l’Union européenne, cela donne 235 milliards de dollars de surplus rapportés à des exportations européennes vers les Etats-Unis de 605 milliards, soit 39,7%. Pour la Suisse, un calcul analogue donne le chiffre astronomique et totalement farfelu de 61%.

La réaction des marchés la semaine dernière montre bien quelle crédibilité il faut attribuer au président Trump dans son rêve de revenir à l’Age d’or du XIXe siècle. En juin 1930, les Etats-Unis avaient déclenché une guerre commerciale en imposant des barrières douanières de 20% sur 20'000 produits. Les mesures de rétorsion des partenaires commerciaux des Etats-Unis étaient les mêmes que celles qui sont annoncées aujourd’hui.

La journée de la Grande Libération du 2 avril ressemble davantage à une porte grande ouverte sur une nouvelle Grande Dépression.

Une lueur d’espoir: le président Trump a surpris son monde en lâchant le mot de «hopefully» (espérons-le) quand il parle du boom à venir de la croissance américaine suite à cette salve hallucinante de barrières douanières. Le doute autorise l’espoir d’une remise en question de cette guerre commerciale insensée.