J’ai rajouté le mot «toujours» à ce titre, que j’avais déjà utilisé pour ma première chronique sur ce site… il y a pile 7 ans. La formule s’inspire du fameux «It’s the economy, stupid!», qui avait valu l’élection de Bill Clinton en 1992. A l’époque, l’idée de ce dernier était de souligner que les questions économiques se doivent de prendre le dessus sur des sujets à priori plus sensibles, comme la guerre en Irak. En matière de primauté de l’économie sur les questions militaires, on aimerait bien qu’il en soit de même aujourd’hui…

Sur le plan économique, la victoire de Trump sur Biden tient à un mot, un seul: l’inflation. «Un vote pour Trump signifie que vos courses seront moins chères»: le slogan martelé à l’envie par le candidat des Républicains durant sa campagne pour la Maison Blanche avait de quoi séduire, car on connaît l’appétit des consommateurs américains pour … les biens de consommation, notamment alimentaires. La promesse de Trump d’en finir avec les taux d’inflation élevés sous la présidence de Biden se devait de faire mouche, même si ce dernier ne peut nullement être tenu responsable des taux d’inflation nettement supérieurs à l’objectif de 2% que se fixe la Réserve fédérale. Cette dernière n’y peut d’ailleurs rien non plus. La résurgence de l’inflation après 2020 est exclusivement liée, d’une part, aux difficultés d’approvisionnement liées à la pandémie, et, d’autre part, à la guerre en Ukraine qui a provoqué une flambée des prix de l’énergie et des matières premières.

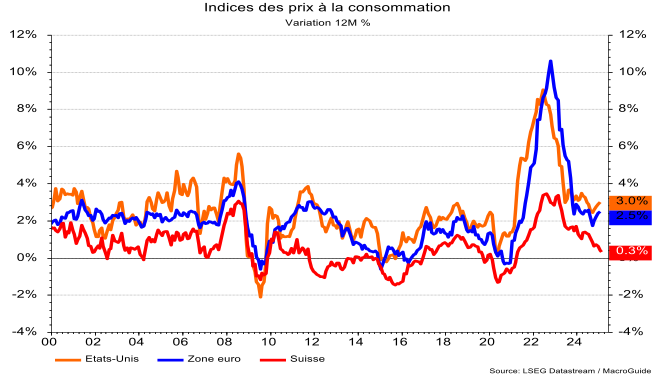

Au demeurant, notre graphique ci-dessous témoigne du fort recul de l’inflation partout dans le monde au fur et à mesure que les effets des 2 chocs exogènes précités se sont estompés, et ce, durant la campagne présidentielle aux Etats-Unis. Mais une fois estampillé du mot «inflationniste», l’ancien président Biden ne pouvait plus s’en défaire.

La victoire de Trump tient à la flambée des prix sous Biden

Depuis sa prise de fonction, le nouveau résident de la Maison Blanche nous a habitué à ses décrets tous azimuts et ses déclarations à brûle-pourpoint. Malheureusement pour lui, la maîtrise de l’inflation n’est pas un phénomène qui se décrète. Et les faits ne mentent pas: la promesse de Trump de réduire la facture au supermarché dès le premier jour de son mandat est au point mort.

Le problème fondamental de Trump est que son mantra du MAGA («Make America Great Again») est totalement incompatible avec sa promesse d’éradiquer l’inflation.

Il y a deux raisons qui expliquent cette incompatibilité. La première tient à la volonté du nouveau président d’en finir avec l’immigration illégale aux Etats-Unis. Il y a environ 15 millions d’immigrés illégaux aux Etats-Unis, dont un peu plus de la moitié en activité professionnelle. Si on prend à la lettre la promesse de Trump d’expulser ces derniers des Etats-Unis et les remplacer par une main d’œuvre autochtone, qui ne manquerait pas d’exiger des salaires bien plus élevés, le taux d’inflation doublerait par rapport à son seuil actuel de 3%: c’est ce que montrent plusieurs études récentes, dont celle du respecté Peterson Institute for International Economics.

La deuxième raison qui fait que la doctrine nationaliste du MAGA est inflationniste tient bien entendu aux barrières douanières que Trump veut implémenter. Il est difficile d’avoir une estimation précise des taxes douanières que le président veut imposer sur les importations de la Chine, de l’Europe, du Canada et du Mexique, attendu qu’elles valsent dans tous les sens, au gré des menaces de rétorsion par les pays concernés et des effets de manche du nouveau président des Etats-Unis. Si on s’en tient à la menace de Trump, formulée avant son élection, d’imposer des taxes douanières à hauteur de 25% pour le Mexique et le Canada et l’Europe et de 10% pour la Chine, l’inflation passerait de 3 à 4,5%, ceci sans compter l’impact inflationniste susmentionné de la réduction à néant de l’immigration clandestine.

Une étude de la Réserve fédérale de Boston du mois dernier démontre par ailleurs que la plupart des analyses de la politique protectionniste de Trump en sous-estiment les répercussions inflationnistes, en ce qu’elles ne tiennent pas compte du fait que de nombreux produits fabriqués aux Etats-Unis contiennent des composants importés de l’étranger.

Les impacts inflationnistes de la politique du MAGA seraient tempérés si les incertitudes induites par cette politique venaient à renforcer la valeur du dollar dans son rôle de monnaie refuge. Mais l’impact négatif sur la croissance américaine de cette politique n’en serait que renforcé.

Publiés vendredi dernier, les chiffres de l’emploi aux Etats-Unis ont déjà un goût de stagflation: des créations d’emploi en diminution, conjuguée à des progressions de salaires supérieures à l’inflation.

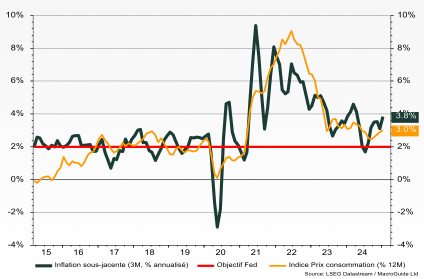

Sur base annualisée, les variations à 3 mois de l’inflation aux Etats-Unis affichent une tendance à l’accélération vers un seuil proche du double de l’objectif de la Réserve fédérale, comme le montre la courbe en vert sur notre deuxième graphique. Gageons que la tendance serait à coup sûr accélérée si le président Trump devait appliquer à la lettre sa politique du MAGA.

L’inflation sous-jacente aux Etats-Unis montre une accélération

Le président Trump a justifié récemment sa politique protectionniste vis-à-vis du Canada, du Mexique et de la Chine en disant que les Etats-Unis ne voulaient plus être le pays stupide qui s’endette vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Pour ma part, je préfère utiliser ce qualificatif comme l’a fait l’éditorialiste du Wall Street Journal la semaine dernière, lorsqu’il a désigné la politique des barrières douanières de Trump comme la guerre commerciale la plus stupide de l’Histoire.