L’annonce par le président Trump de droits de douane réciproques le jour de la «Fête de la Libération» a fait les gros titres et provoqué de vives réactions sur les marchés. Il n’est pas rare que le mot «panique» soit utilisé pour décrire les pertes de cours observées, par exemple, sur les marchés boursiers mondiaux.

Les fluctuations de l’humeur sur les marchés sont un phénomène assez courant. Ces fluctuations de l’humeur sont parfois décrites à l’aide d’une comparaison tirée de la médecine, selon laquelle les marchés affichent un comportement «maniaco-dépressif», c’est-à-dire qu’ils sont soit euphoriques, soit profondément tristes.

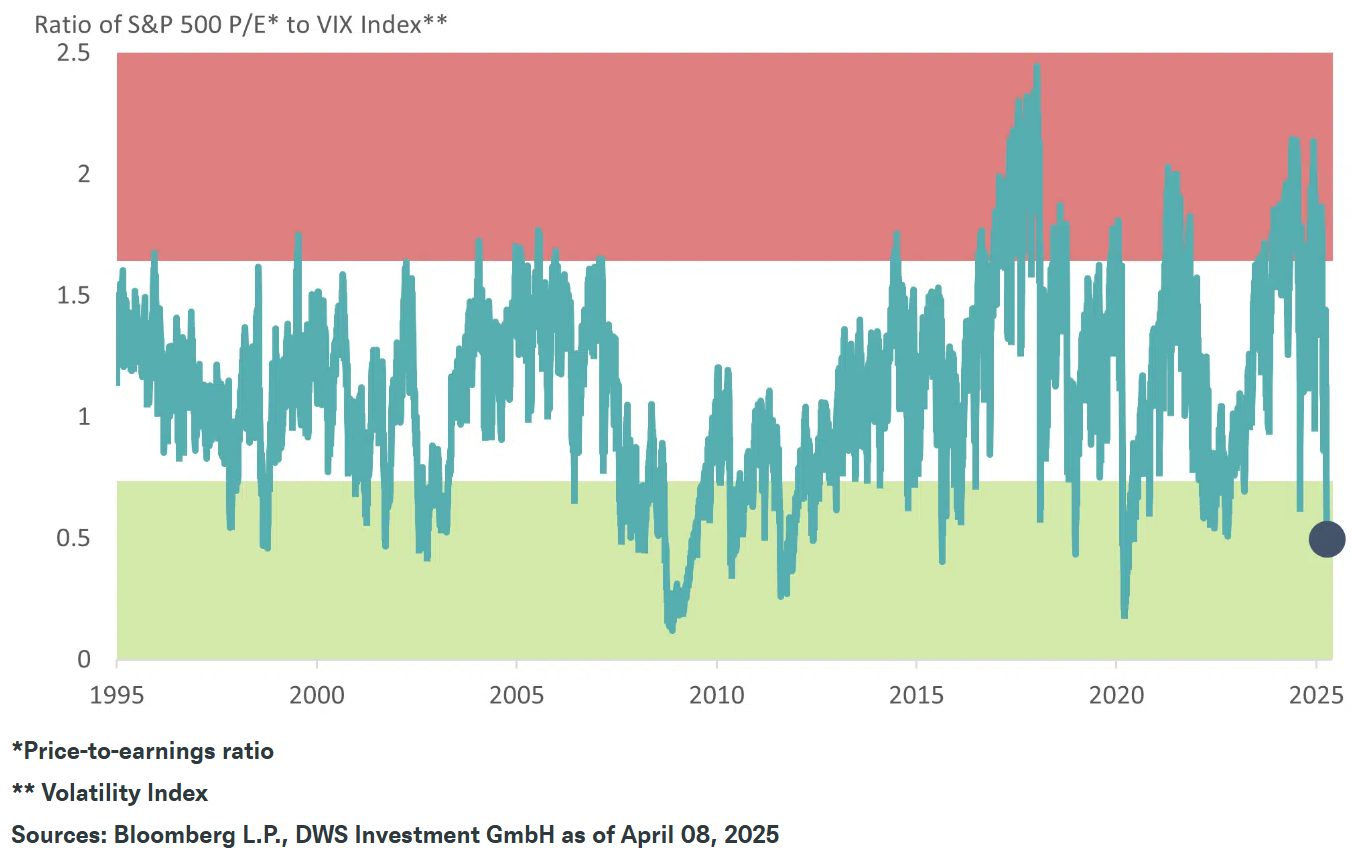

Peut-on mesurer la panique? Un indicateur permettant de décrire l’humeur, en particulier sur le marché boursier, est le quotient de la valorisation et de la volatilité. Une bonne ambiance fait augmenter les évaluations, qui sont au numérateur de notre indicateur panique-euphorie. Avec une faible volatilité au dénominateur, l’indicateur augmente. En revanche, si la baisse des cours fait également baisser les évaluations et que la volatilité au dénominateur augmente, l’indicateur panique-euphorie baisse.

Indicateur de panique-euphorie

Dans notre «graphique de la semaine», le brusque revirement de l’humeur des marchés, illustré par l’exemple de l’indice S&P 500, est particulièrement évident: en février dernier encore, l’indicateur était dans une zone euphorique, mais après le mémorable rendez-vous dans la roseraie de la Maison Blanche, il est tombé en territoire de panique.

Comment les marchés ont-ils évolué par le passé après que l’indicateur de panique-euphorie soit tombé à des niveaux aussi bas? Les exemples de février 2018, décembre 2018, mars 2020 ou août 2024 ont été suivis d’un rebond du marché. L’année 2022 nous apprend toutefois qu’il ne faut pas se fier aveuglément à une reprise: notre indicateur de panique-euphorie a fait sa première incursion dans la zone de panique verte en mars de cette année, mais le marché n’a touché le fond qu’après une nouvelle baisse de 15%.