Le conflit entre la Chine et les Etats-Unis amène ces deux pays à poursuivre des politiques économiques de plus en plus interventionnistes et protectionnistes. Joe Biden vient par exemple d’ériger des droits de douane de 100% sur des biens chinois tels que les véhicules électriques, rendant plus coûteuse la transition énergétique qu’il entendait pourtant promouvoir. Le président ne craint pas d’emprunter la narratif cher à Donald Trump, celui de l’«America First», pour s’attaquer à la concurrence dite «déloyale» de la Chine. L’administration Biden entend protéger les constructeurs américains et ses employés, qui sont ses électeurs, contre la concurrence chinoise. L’objectif est plus politique qu’économique puisqu’il est démontré qu’une hausse des droits de douane pénalise la prospérité et le pouvoir d’achat des consommateurs, comme l’a démontré lundi Nicolas Jutzet dans Le Temps. De plus, Tesla et General Motors n’ont pas grand-chose à craindre des concurrents chinois, comme la révélé le magazine Barron’s de samedi dans une longue enquête.

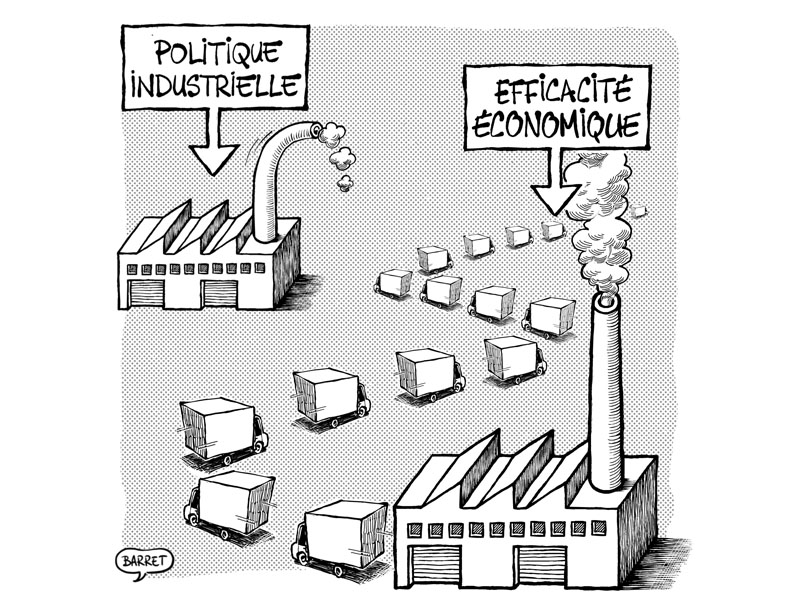

Cette accumulation de mesures protectionnistes modifie progressivement les conditions-cadres. On sort chaque année davantage de l’économie de marché. Le président Biden pratique ce que Charles Gave, président de l’Institut des libertés, nomme le «social-clientélisme». Les Etats-Unis et la Chine ne sont pas les seuls à prendre des mesures protectionnismes qui chaque jour nous font glisser de la globalisation vers un monde plus fragmenté et «découplé». Mais existe-t-il de bonnes politiques industrielles?

Au sein des économistes, le débat renvoie aux raisons qui amènent la Chine à exporter aussi massivement ses produits manufacturés, des panneaux solaires aux véhicules électriques, alors qu’elle a décidé de changer son modèle économique. Les chercheurs peinent à se mettre d’accord.

Sur son blog «noahpinion», l’économiste américain Noah Smith distingue six théories qui, à son avis, ne s’excluent pas l’une l’autre et qui conduisent aux exportations massives de produits chinois.

«Au sein des économistes, le débat renvoie aux raisons qui amènent la Chine à exporter aussi massivement ses produits manufacturés, des panneaux solaires aux véhicules électriques».

La première est celle d’un besoin de stimulus économique après la pandémie et la crise immobilière, et qui se traduit par la poursuite de l’augmentation des crédits aux industriels.

La théorie des surcapacités

La deuxième théorie, probablement la plus consensuelle actuellement, est celle des «surcapacités». Pendant le ralentissement chinois, les subventions n’ont pas diminué et les producteurs ont maintenu leur niveau élevé de capacités en vendant sur les marchés internationaux des biens qui ne rencontraient plus une demande suffisante sur le marché local.

Cette thèse est reprise par Lael Brainard, présidente du Conseil économique national des Etats-Unis. A son goût, du fait de de leurs bas prix, ces produits «disruptent le signal de la demande».

Le Rhodium Group, un institut de recherche indépendant, basé à New York, prévoit, dans une étude récente, que les capacités chinoises resteront élevées à long terme, mais que le gouvernement est conscient des méfaits qu’elles provoquent. Dans un rapport de mars dernier, l’administration chinoise revendique la nécessité de «prévenir les surcapacités et les produits de piètre qualité». Dans son plan quinquennal, Pékin précise que la part des biens manufacturés devrait se stabiliser. La Chine cherche effectivement à «rééquilibrer» son économie après des décennies d’une forte croissance basée sur l’exportation. Pour l’heure, selon l’IMD, la Chine représente 35% de la production manufacturière et 29% de la valeur ajoutée.

La troisième théorie est celle qu’avance le ministère chinois des affaires étrangères, celle des avantages comparatifs chinois en matière de production manufacturière, laquelle conduit à accorder à la Chine l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement industrielle.

La quatrième théorie avancée par Noah Smith est celle d’une désindustrialisation des concurrents chinois que viserait la Chine afin d’obtenir à long terme un avantage géopolitique et militaire. La cinquième en est une variante qui se concentre sur les technologies de demain, des semi-conducteurs aux nouvelles énergies. La sixième, la plus politique, considère la domination de l’industrie manufacturière comme un acte de préparation à une économie de guerre.

La Suisse et Singapour

Dans un monde toujours plus interventionniste, il existe pourtant quelques pays qui placent la prospérité économique des citoyens au-dessus des objectifs politiques. La Suisse en fait partie, puisqu’elle affirme ne pas disposer d’une politique industrielle. Le discours est parfois contredit par les faits, par exemple dans le domaine énergétique ainsi que dans les interventions étatiques dans le logement et les transports. Mais par rapport aux autres pays il s’avère généralement correct. La Suisse a l’avantage de s’appuyer sur l’essentiel des travaux de recherche qui, en grande majorité, soulignent que les politiques industrielles sont vouées à l’échec, ainsi que le rappelle une étude récente de l’Institut Fraser.

Cet échec résulte des connaissances limitées des décideurs politiques lorsqu’il s’agit d’évaluer les bénéfices et les coûts de leurs décisions. Les investisseurs privés ont eux aussi des connaissances limitées mais ils en subissent les conséquences financières et sont obligés d’ajuster leurs vues si elles s’avèrent erronées.

«Singapour n’est pas la Chine et certains hommes politiques américains devraient se pencher sur leurs différences»

Une autre raison majeur explique, selon l’Institut Fraser, l’échec des politiques industrielles, à savoir le lien entre les aides accordées et des objectifs sociaux. L’administration Biden lie par exemple les subventions aux entreprises de semi-conducteurs au besoin d’offrir des services de garde d’enfants à des coûts abordables.Au Canada, les subventions aux usines de batteries pour véhicules électriques du Coréen NextStar Energy sont accordées à condition de former les travailleurs canadiens syndiqués et que les formateurs retournent ensuite en Corée.

Un autre pays que la Suisse sort du lot. Il s’agit de Singapour. Pour l’institut Fraser, la très grande majorité des politiques industrielles de Singapour ont cherché presque exclusivement à une augmentation de la croissance économique réelle. Dans ce pays, les autorités sont convaincues que les objectifs sociaux sont mieux satisfaits en augmentant la taille du gâteau qu’en partageant ce qui est à disposition. Les statistiques confirment les mérites de cette approche: En 1961, le PIB par habitant de Singapour ne représentait que 20% de celui des Etats-Unis. En 2020, il était l’égal de celui des Etats-Unis. Et selon Penn World Table, un salarié singapourien moyen gagne 30% de plus qu’un Américain moyen.

«Singapour n’est pas la Chine et certains hommes politiques américains devraient se pencher sur leurs différences», affirme l’Institut Fraser dans un autre blog, s’en prenant aux questions d’un sénateur américain lors de l’audition de Shou Zi Chew, le CEO singapourien de TikTok. L’Institut Fraser a publié un excellent ouvrage sur le miracle économique de Singapour: «Meritocracy, Personal Responsabiliy and Encouraging Investment». Il en ressort que la prospérité des individus est le résultat des conditions-cadres économiques libérales et non pas des subventions. Selon le classement Fraser de la liberté économique, qui se fonde sur 45 indicateurs, Singapour est le pays économiquement le plus libre au monde.

Un endroit qui protège la propriété privée mieux que ses concurrents attire les capitaux internationaux, des milliardaires aux sièges de sociétés. Ce n’est pas le niveau des droits de douane qui compte. C’est aussi vrai à Singapour. Le Financial Times de samedi dernier révélait que les prix de l’immobilier, dans sa célèbre rue commerciale, battait tous les records et ressemblait à ceux de la Cinquième avenue à New-York à la suite de l’afflux de milliardaires tels Ray Dario, le géant du private equity.