Ces jours-ci, les centres de données sont sur toutes les lèvres lorsque les entreprises de services publics présentent leurs chiffres. Le secteur de l’électricité y voit d’importants moteurs de croissance, tandis que les opérateurs de réseau s’inquiètent de devoir moderniser et étendre des lignes électriques obsolètes pour le 21e siècle. Comme nous l’avons déjà décrit il y a un peu plus d’un an, plusieurs éléments plaident en faveur de cette logique. Le stockage, le traitement et la consultation de données sont extrêmement gourmands en énergie. Les centres de données nécessaires à cet effet constituent à leur tour la base de l’informatique en nuage, de l’intelligence artificielle (IA) et des services numériques connexes, notamment le séquençage du génome et les applications bioinformatiques, ainsi que les crypto-écosystèmes et l’informatique quantique. Des estimations tout à fait plausibles suggèrent que la demande en électricité pour l’IA pourrait à elle seule être multipliée par dix d’ici 2026 par rapport à 2023.

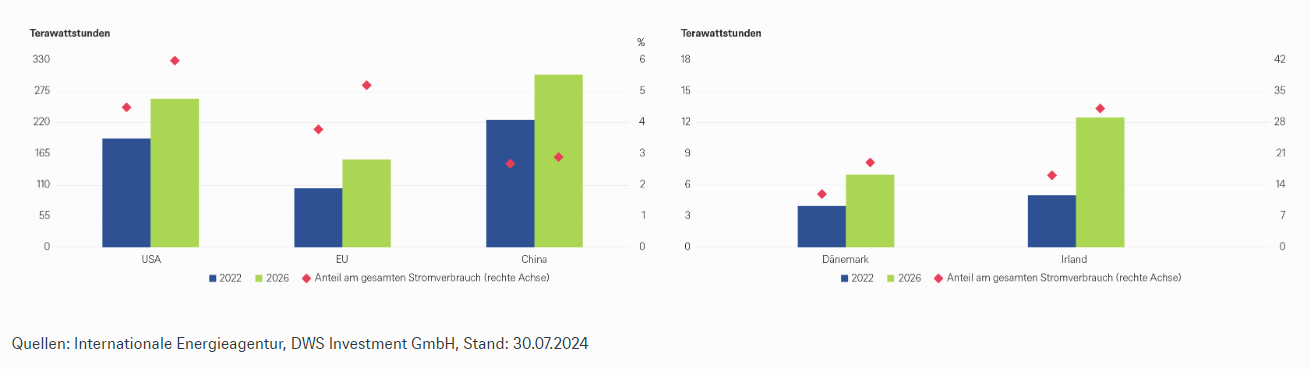

Notre «graphique de la semaine» montre comment la consommation électrique des centres de données aux États-Unis, en Chine et dans l’Union européenne (UE) devrait augmenter. Il s’agit d’estimations approximatives avec des marges assez importantes selon les sources et la méthodologie utilisée, mais elles donnent une indication de ce dont parlent les entreprises de services publics.Selon les dernières prévisions de l’AIE, la consommation mondiale d’électricité des centres de données pour l’intelligence artificielle (IA) et le secteur des cryptomonnaies pourrait doubler d’ici 2026 pour atteindre plus de 1000 TWh.Dans l’UE, la consommation d’électricité des centres de données est estimée à près de 100 TWh en 2022, soit près de 4% de la demande totale d’électricité de l’UE; elle devrait atteindre près de 150 TWh en 2026. Les données de droite sont toutefois plus intéressantes, car elles illustrent les différences que nous observons déjà entre les membres de l’UE.

L’Irlande et le Danemark avaient déjà en 2022 une part bien plus importante de centres de données dans la consommation électrique nationale que l’Allemagne par exemple, et l’écart avec les autres membres devrait continuer à se creuser.

Croissance rapide de la consommation d’énergie des centres de données, mais avec des différences notables au niveau des pays de l’UE

Jusqu’à présent, les pays membres du nord de l’UE ont bénéficié du triple avantage d’un cadre politique favorable à la numérisation, d’une énergie renouvelable abondante et bon marché et d’un climat froid. Ce dernier réduit le besoin de refroidissement coûteux et énergivore des centres de données. Avec la croissance de la production d’énergie éolienne offshore, ces avantages ont permis l’émergence de clusters innovants dans le traitement des données. Alors que la demande de services numériques croît rapidement, les améliorations rapides de l’efficacité énergétique dans les centres de données et les réseaux de transmission de données ont atténué la nécessité d’une augmentation supplémentaire de la capacité électrique. De manière plus subtile, ces pays - ainsi que quelques autres, comme la Suède et l’Estonie - ont mis en place des systèmes de gestion numérique des réseaux afin d’équilibrer efficacement la production et la consommation d’électricité. Pour exploiter le potentiel des sources d’énergie renouvelables intermittentes, il faut disposer de données en temps réel en différents points du réseau électrique. Et dès que l’agglomération et l’innovation commencent, pour une raison ou une autre, à un endroit précis, des boucles de rétroaction positives tendent à se créer.

D’autres membres, notamment dans le sud de l’Europe, peuvent-ils rattraper leur retard? Peut-être, notamment en raison de la baisse rapide des coûts de production de l’énergie solaire. L’Espagne, en particulier, dispose d’un grand potentiel, non seulement parce que le pays est très ensoleillé, mais aussi parce qu’il y a beaucoup d’espace relativement bon marché pour la construction de centres de données dans des zones moins peuplées. Toutefois, pour exploiter ce potentiel, il ne suffit pas de mettre en place une «infrastructure» physique, mais également technique, juridique et commerciale - ce qui n’est pas une tâche facile dans un pays politiquement polarisé. Quoi qu’il en soit, les énergies renouvelables modifient déjà la géographie économique de l’Europe, et ce bien au-delà des anciennes ceintures industrielles européennes. Les investisseurs devraient garder un œil sur ces évolutions.